Man stelle sich die Situation vor: irgendwo in Afrika, Asien oder Europa entdeckt einer unserer Vorfahren (Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor oder Homo heidelbergensis), wie zufällige Brände zur Gewinnung von nutzbarem Feuer dienen konnten. Er birgt kostbare Glut in Rinde und Blättern. „Ötzi“ trug in seinem Gepäck ein solches Birkenrindengefäß und konnte damit auf seinem Marsch durch die Alpen (lustige Frage am Rande: wie würde er wohl heißen, wäre er nicht im Ötztal, sondern im Schnalztal entdeckt worden!) jederzeit ein Feuerchen entfachen.

Erste umstrittene Hinweise auf kontrollierte Feuernutzung sind 1,5 Millionen Jahre alt. Der älteste gesicherte Befund stammt aus der Zeit um knapp 800.000 vor unserer Zeit aus dem heutigen Israel. Nun war es nicht so, daß unsere Vorfahren das Feuer gleich brauchten, um Fleisch zu garen. Ihr Kau- und Verdauungsapparat konnte durchaus mit rohem Fleisch umgehen. Aber das Garen über dem Feuer brachte mehrere gewaltige Entwicklungsschritte mit sich: man konnte mehr Fleisch essen, das Eiweiß sorgte für eine Vergrößerung des Gehirns, das gemeinsame Essen ums Feuer förderte die Entwicklung der Sprache. Seit etwa 100.000 Jahren sind die menschlichen Sprechapparate fertig ausgebildet, vermutlich konnten aber bereits die Vorfahren des Neandertalers vor über 300.000 Jahren sprechen. Nun konnten abstrakte Themen besprochen werden, aber auch die täglichen Lebensumstände und ihre Verbesserung angegangen werden.

Vom Feuer zur Sprache: das Seßhaftwerden

Etwa 15.000 Jahre ist es her, daß man entschied, das Jagen und Sammeln ein Stück weit aufzugeben und sich häuslich niederzulassen. „Eigener Herd ist Goldes wert“ - und so baute man dauerhafte Hütten um die Feuerstelle, machte ein Stück Land urbar und lebte von Ackerbau und Viehzucht. Erste Arbeitsteilungen kamen auf, und die ersten besitzlosen Lohnarbeiter. Andere Gruppen warfen begehrliche Blicke auf das mühsam erarbeitete fruchtbare Land. Die ersten militärischen Strukturen entstanden.

Viel später - wir sind nun im 18. Jahrhundert - und viele bahnbrechende Erfindungen und Umwälzungen weiter, war es wieder das Feuer, das das Zusammenleben der Menschen revolutionierte: die Kohle wurde entdeckt. Schon seit einiger Zeit fanden Hirten immer wieder schwelende schwarze Steine, sogenannte Hexensteine. Jetzt aber begann die Menschheit, diese Kohle in großem Stil zu gewinnen und zu nutzen, die Dampfmaschine mußte erfunden werden.

Viele Jahrzehntausende ging es langsam voran, dann plötzlich alles auf einmal in nur 200 Jahren!

Wer sich schon immer gefragt hat, warum die Menschheitsentwicklung für viele Jahrhunderttausende relativ langsam verlief, um dann innerhalb von zwei Jahrhunderten Dinge wie Nanoplastik, Smartphone und Funktionsunterwäsche hervorzubringen, dem sei gesagt, daß nichts davon unabhängig und zufällig entstanden ist. Ohne Martin Luther hätte es niemals den Buchdruck gegeben, und ohne Gutenberg niemals die Reformation!

Die Entwicklung der Dampfmaschine aus ihrer Urform (1. Jh. n. Chr.!) zum PS-starken Antrieb für viele Zwecke konnte nur aufgrund der Verfügbarkeit von großen Mengen Kohle stattfinden, aber sie wurde auch weiterentwickelt, WEIL man die Kohle aus immer tieferen Lagen fördern mußte, aus denen mittels Dampfmaschinen das Grubenwasser gepumpt werden mußte. Kohle und Dampfmaschine führten zur Industrialisierung, die Eisenbahn schuf die Transportwege für die industriell hergestellten Waren. Unzählige Arbeitskräfte wurden damit benötigt und - sehr wichtig - diese mußten lesen und schreiben können. Also entwickelte man neben einem durchorganisierten Schulunterricht auch das Medium, über das Lesen und Schreiben funktioniert: die moderne Druckpresse, die nicht mehr mittels Tiefdruckplatten Kostbares erschafft, sondern mit rotierenden Walzen, von Dampfmaschinen angetrieben, Massendrucke ermöglichte. Alle Entwicklungen fügen sich ineinander wie Zahnräder. Der Rotationsdruck wiederum sorgte dafür, daß Information zum Allgemeingut wurde. Die Entwicklung der Eisenbahn übrigens machte zugleich die Erfindung von Wertpapieren erforderlich: das notwendige Kapital einer Eisenbahngesellschaft überstieg die Mittel privatwirtschaftlicher Kapitalgeber um ein Vielfaches. Das moderne Bankwesen entstand.

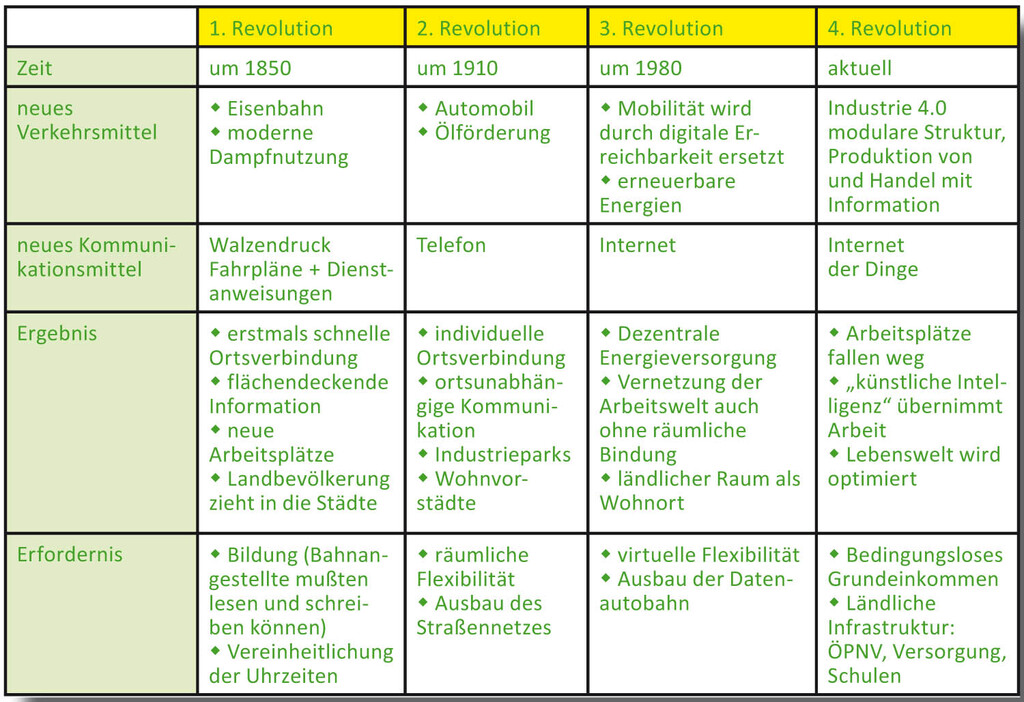

Diese Industrialisierungs-Entwicklung mit ihrer Begleiterscheinung in Druckwesen und Bildung wird auch als erste industrielle Revolution bezeichnet. Aber es gibt noch zwei weitere industrielle Revolutionen, die Jeremy Rifkin (Soziologe und Ökonom, USA, Berater diverser Regierungen, auch der EU-Kommission) in seinem Buch „Die Dritte Industrielle Revolution“ (2011, als Taschenbuch 2014 ISBN 978-3-596-19596-1) beschreibt. Kurz gesagt: nach Kohlefeuer / Dampfmaschine / Rotationsdruck / Schulbildung folgte die zweite industrielle Revolution mit dem Automobil und der Entdeckung von Öl als Brennstoff. Hatten sich während der ersten industriellen Revolution die Städte entwickelt, mit Fabriken und Proletariat, so entstanden nun die Vorstädte und die großen Industrieflächen, denn Entfernungen spielten durch das Auto keine Rolle mehr.

Neue Energieform plus neuer Kommunikationsweg können zur Revolution führen:

- Dampfmaschine und Rotationsdruck

- Öl und Telefon

- Erneuerbare Energien und Internet

Wichtiges Element, damit aus einer Neuentwicklung eine Revolution wird, ist nach Rifkin das Zusammentreffen einer Energieform mit einer Kommunikationsform. Im ersten Fall waren das Kohle und Rotationsdruck, im zweiten Fall Öl und die elektrischen Medien wie Telefon, Telegraf (Kabel). Die vorgeschichtliche Revolution bestand in der Nutzbarmachung von Feuer und der Entwicklung von Sprache. Die interessanteste Revolution aber ist die Dritte, denn wir leben mittendrin. Kohle und Öl, Eisenbahn und Industrie sind hierarchisch organisierte Wirtschaftszweige. Energieversorger und Kommunikationsunternehmen sind fest in ein Wirtschaftsgefüge von Management, Aufsichtsrat und Belegschaft gegliedert. Auch Banken sind hierarchisch organisiert, desgleichen die Gesellschaft. Was augenblicklich vor sich geht, wird von vielen nicht als Revolution wahrgenommen, denn niemand schießt oder legt Brände. Trotzdem entwickelt sich unsere Gesellschaft und ihre wirtschaftlichen Bestandteile weg von hierarchischer zu einer „lateralen“ Organisation. Als lateral bezeichnet Jeremy Rifkin das gleichberechtigte Nebeneinander von Strukturen. Wichtigstes Sinnbild dafür ist das Netz. Mit der Entwicklung des Internets in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts (Ursprung war das Arpanet 1969 als Netz verschiedener Forschungseinrichtungen, natürlich ins Leben gerufen durch das Militär) wurden die Printmedien nach und nach als wichtigste Informationsquelle abgelöst. Das Netz ist für jedermann verfügbar, Information ist kostenlos geworden. Das Netz kann aber mehr: es ist interaktiv. Nutzer können sich Information holen, aber über das Netz können sie auch beeinflußt werden, im herkömmlichen Sinne wie das auch die Printmedien schon tun, und in einem neuen Sinn, der kaum jemandem bewußt ist. Davon handelt der Roman „Blackout“ von Marc Elsberg (2012, ISBN 978-3-7645-0445-8), drastisch aber dennoch sehr nahe an der Wirklichkeit.

Bücher kaufen im Internet? Warum bei einem Großkonzern, wenn auch viele kleine persönlich geführte Buchhandlungen im Odenwald und an der Bergstraße alles auf Mailbestellung ins Haus liefern?! Hier sind ihre Adressen!

In vielen Haushalten gibt es bereits „Smartmeter“, intelligente Stromzähler. Diese zählen nicht nur Strom, sondern das EVU (Energieversorgungsunternehmen) hat darüber Zugriff auf die Stromversorgung des Hauses. Abschalten, Einschalten und statistische Erhebungen sind möglich. Diese drei „Features“ sind für die EVUs notwendig, denn Stromverteilung ist ein sehr sensibles Geschäft. Strom muß fließen, aber es darf nie zu viel im Netz angeboten sein und auch nie zu wenig, sonst bricht das Stromnetz zusammen. In Elsbergs Roman wird eine fiktive, aber sehr gut denkbare Spannung dadurch aufgebaut, daß eine Gruppe Terroristen es schafft, über den Anfangsschritt „Smartmeter in einzelnen Gebäuden“ ganz Europa und später auch ganz Amerika für mehrere Wochen stromlos zu machen. Auch wer das für eine der üblichen Verschwörungstheorien hält: das Lesen des Romans schafft einen hervorragenden Einblick in das Wesen der Energieversorgung allgemein, denn er ist sehr realitätsnah und gründlich recherchiert.

Im wirklichen Leben hätte es fast einen tatsächlichen Blackout gegeben: am 4. November 2006 gab es in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich und Spanien einen partiellen Stromausfall, der fast 2 Stunden dauerte. Der Grund war, daß das Kreuzfahrtschiff Norwegian Pearl die Meyer Werft in Papenburg Richtung Meer verlassen sollte und dazu (wie übrigens immer bei großen Stapelläufen) eine 380-kV-Hochspannungsleitung abgeschaltet werden mußte. Da es jedoch aufgrund von Baustellen in der Großregion Europa weitere Abschaltungen gab, brach das Netz für zwei Stunden zusammen.

Soviel zu den Energienetzen.

Nun kommt der Sinnzusammenhang zwischen Energienetz und Internet im Rahmen der Dritten Industriellen Revolution: Information ist bereits lateral, die Energieversorgung wird es zur Zeit. Die Energiewende hin zu regenerativen Energiequellen bedeutet nichts anderes als das Unabhängigwerden von fossilen Brennstoffen, die in eine hierarchische Struktur eingebettet sind. Der Energiemarkt wird durch Wasser, Wind, Biomasse und Erdwärme dezentral, sozusagen basisdemokratisch. Kleine lokale Kraftwerke erzeugen Energie, regionale Netzwerke transportieren sie, das Internet steuert Verfügbarkeit und Nachfrage. Es ist also durchaus denkbar, daß das intelligente Smartmeter im Stromkasten die Waschmaschine für zwei Stunden abschaltet, weil im Augenblick nicht genügend Energie dafür verfügbar ist.

Denn der gravierende Nachteil der regenerativen Energiequellen ist ihre schwankende Verfügbarstellung. Das Problem der Speicherung ist noch nicht befriedigend gelöst, es gibt jedoch brauchbare Entwicklungen wie Wasserstoffspeicher und Brennstoffzelle. Jeremy Rifkin stellt deshalb die Dritte Industrielle Revolution auf fünf notwendige Säulen:

- Umstieg auf erneuerbare Energien; in der Europäischen Union und auf Bundesebene als „Energiewende“ bekannt

- Gebäude zu netzeinspeisenden Mikrokraftwerken machen

- neue Speichermedien in Einzelgebäuden und regionalen EVUs

- Energy-Sharing-Netz (Intergrid) = intelligente Verteilung über das Internet, Ausgleich von Überschüssen und Spitzen-bedarfen sowie Priorisierung von Bedarfen

- Umstellung vieler Fahrzeuge auf Brennstoffzellen- oder Stromantrieb, diese dienen zugleich als Speicher

Alle fünf Säulen befinden sich in Deutschland derzeit im Aufbau. Weltweit haben einzelne Städte und Regionen sich bereits als Vorreiter profiliert und dezentrale flache Netze auf Gemeinschafts- und Zusammenarbeitsbasis entwickelt.

Geduld, Geduld - 50 Jahre braucht es schon für eine Revolution...

Vor Augen halten muß man sich jedoch, daß Geduld erforderlich ist. Jede der drei Revolutionen verlief über einen?Zeitraum von etwa 50 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, daß regenerative Energiequellen nicht die Lösung für die Zukunft darstellen, weil es keine Speichermöglichkeit und zu wenig Netzkapazität gibt, ist zu kurz gedacht. Wir werden nicht umhin können, uns intensiv mit Weiterentwicklungen in diese Richtung zu befassen. Man muß wissen, wann es Zeit ist neuen Strukturen den Einzug zu erlauben. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, besagt ein Sprichwort. Aber Rom brannte, weil es einem überalterten Konzept folgte: zu viele Menschen mit zu vielen Herdfeuern in zu engen Stadtvierteln. Als es brannte, war es zu spät sich Gedanken über „Feuereimer für jeden Bürger“ zu machen...

Weitere Infos: „Die dritte industrielle Revolution - Aufbruch in ein ökologisches Jahrhundert“, herausgegeben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Referat Öffentlichkeitsarbeit im September 2008, www.bmu.de;

bezeichnenderweise dort nicht mehr zu finden, sondern bei der Heinrich Böll Stiftung.

Marieta Hiller, Februar 2014

Die industriellen Revolutionen vom Feuer bis zum Internet

Wappen aus dem Museum Brandau

Wappen aus dem Museum Brandau