Ernsthofen, - der Name rührt vom Hof des Ernestus, eines angesehenen fränkischen Erstsiedlers - birgt in seiner Ortsmitte ein historisches Wasserschloß. Da es seit vielen Jahren in Privatbesitz ist und nicht besichtigt werden kann, bleibt es meist unbemerkt. Von Claus Klenk erhielt ich nun zahlreiche historische Fotografien, die Sie weiter unten auf dieser Seite finden.

Die älteste Darstellung des Dorfes mit dem Wasserschloß: Ölgemälde von Johann Georg Stockmar aus der Zeit um 1750. Das Gemälde hängt im Jagdschloß Kranichstein. Gernot Scior, Autor des großformatigen Kartenwerks "Die Waldkarte" mit den Spuren fürstlicher Bauten in den Wäldern um Darmstadt, beschreibt in einem Aufsatz in "Der Odenwald" vom März 2009 dieses Bild.

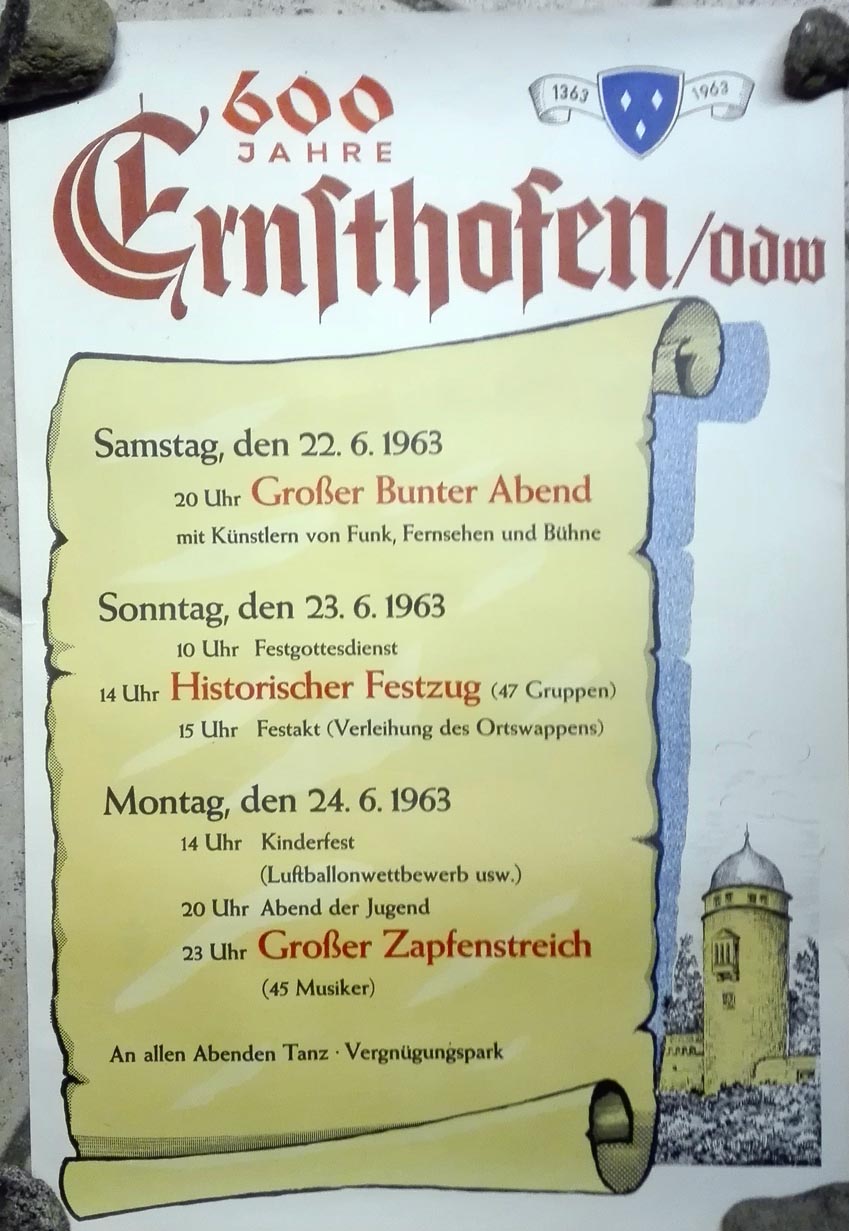

Das Schloß wurde zur Zeit der Gemälde-Entstehung von den fürstlichen Jagdgesellschaften genutzt bis zur Beendigung der Hetzjagden durch Ludwig IX 1768. Die gesamte Geschichte des Schlosses dokumentierte Georg Krügler zur 600-Jahr-Feier von Ernsthofen 1963. Zu finden ist die Festschrift auf der Seite des Ortsbeirates Ernsthofen: www.ernsthofen-modautal.de

Hier sind beide Festschriften hinterlegt:

Darin finden Interessierte neben stimmungsvollen Fotos des Dorfes und der Umgebung wichtige Informationen.

Zu den Ernsthofen-Seiten schreibt der Ortsbeirat: "Mit unserer Seite wollen wir Ersthofen ein wenig für uns und Interessierte präsentieren. So soll unser Ort in der Gemeinde Modautal auch für jene findbar sein , die sich auf dem „Lande“ niederlassen wollen und Ernsthofen ein wenig kennen lernen wollen. Natürlich möchten wir gerne mit der Seite für Ernsthöfer eine Plattform anbieten, auf der man sich informieren und auch mitteilen kann."

Von Doris Starzinger-Kühl erhielt ich weitere Fotos aus ihrer aktiven Zeit als Ortsvorsteherin (Fotos sind mit StK gekennzeichnet).

2008 wird die junge Eiche am Buchteich gepflanzt, rechts der schön geschmückte Osterbrunnen (StK)

Das Team, das alljährlich den Felsenkeller gesäubert und instandgehalten hat, im Jahr 2000 - Fotos StK

Grenzgang 2002, im Hintergrund das Schloßtor (StK)

Ersatzgrenzgang am 13.4.2008, da es zum normalen Termin im Januar stark geregnet hat (StK)

Unser Dorf hat Zukunft: an diesem Wettbewerb nahm Ernsthofen 2008 teil. In der Pferdekutsche wurde die Prüfungskommission durch das Dorf gefahren, aber Ernsthofen belegte letztlich unverschuldet nur den 4. Platz, weil der Kommission trotz intensiver Bemühungen keine Besichtigung des Schlosses ermöglicht werden konnte. Das Schloß ist in Privatbesitz.

Gerlinde Schütz in Odenwälder Tracht und Claus Klenk mit seiner historischen Konzertdrehorgel während des Besuches der Kommission (StK)

Das MIAG-Haus in Ernsthofen, einst Erholungsheim der MIAG im Luftkurort Ernsthofen (Foto StK, Infos zur MIAG hier: http://www.seg-ober-ramstadt.de/miag-gelande/historie/), der dicke Schornstein auf dem Gebäude weist darauf hin, daß hier möglicherweise auch Bier gebraut wurde. Im naheliegenden Felsenkeller wurde jedenfalls das Eis zum Kühlen des untergärigen Bieres gelagert, das in den einzelnen Gastwirtschaften gebraut wurde.

Altes Foto von Ernsthofen, Blick vom Standort Kreisjugendheim zum Petersberg, rechts sind die "zwei Wächter" zu sehen. (Klenk)

Die zwei Wächter: links als Fotografie, rechts als Gemälde von Georg Krügler (Klenk). Auf dem Gemälde sehr schön zu erkennen: wie Landwirtschaft früher aussah. Es ist Sommer, die Garben sind säuberlich aufgestellt.

Wie kleinräumig die landwirtschaftlichen Flächen um Ernsthofen 1953 strukturiert waren, erkennt man auf diesem Luftbild (Klenk). Zur Entwicklung der Landwirtschaft von 1750 bis heute lesen Sie auch meinen ausführlichen Beitrag im Jahrbuch 2021: Spinnstubb 2.0 - Kartographie, Eisenbahn, Ultramarin!

Winterspaß in Ernsthofen - Rodeln im Schnee und Ausfahrt mit der Pferdekutsche... (Klenk)

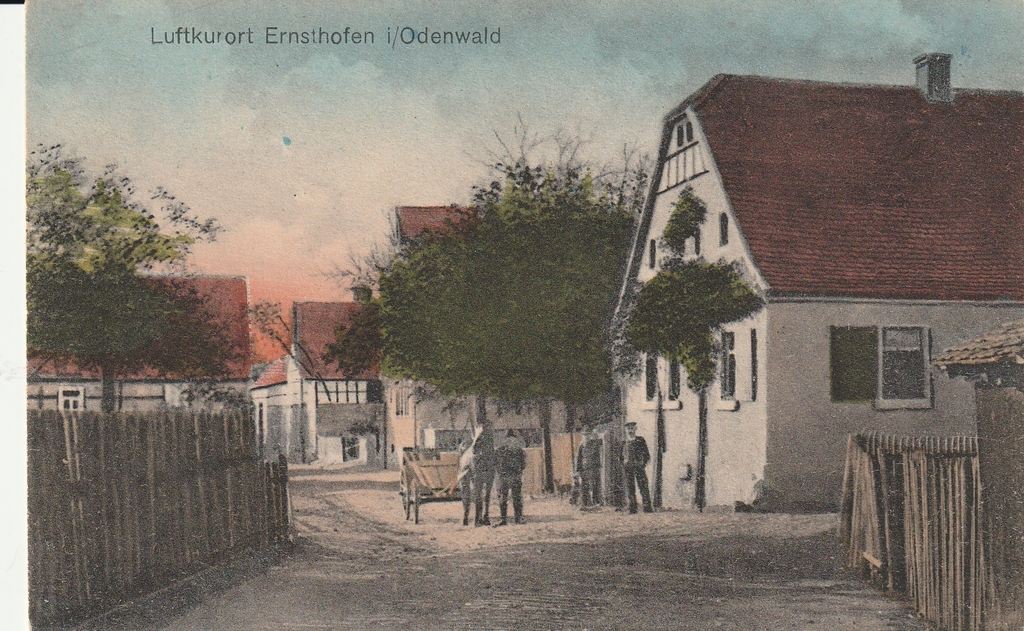

oben und unten: zwei undatierte Postkarten "Luftkurort Ernsthofen i/Odenwald", zugesandt von Dr. Gerhard Stärk, Guntersblum

Ansichtskarte um 1920, heute steht in der Bildmitte die Mittelpunktschule (Klenk).

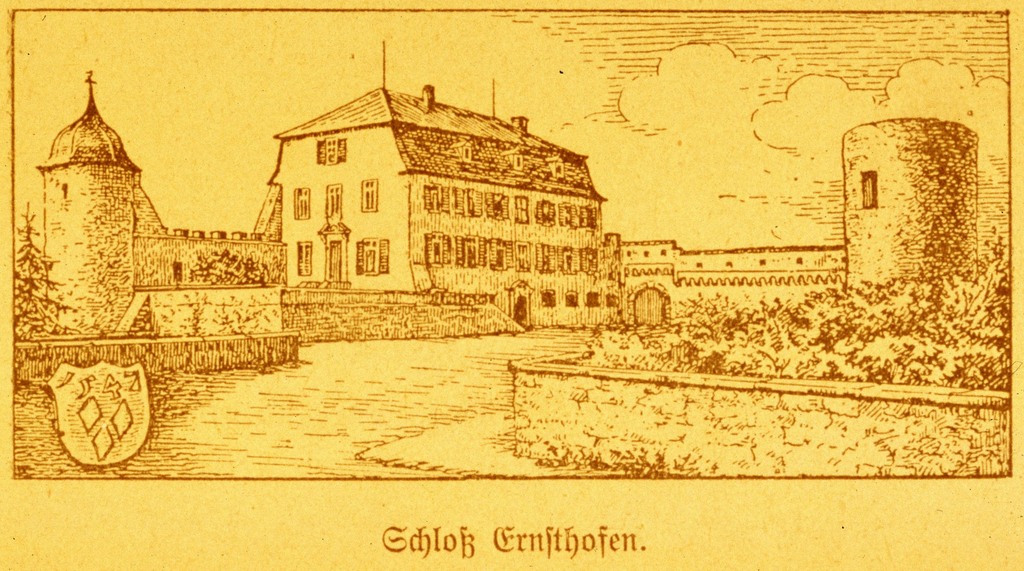

Das Schloß

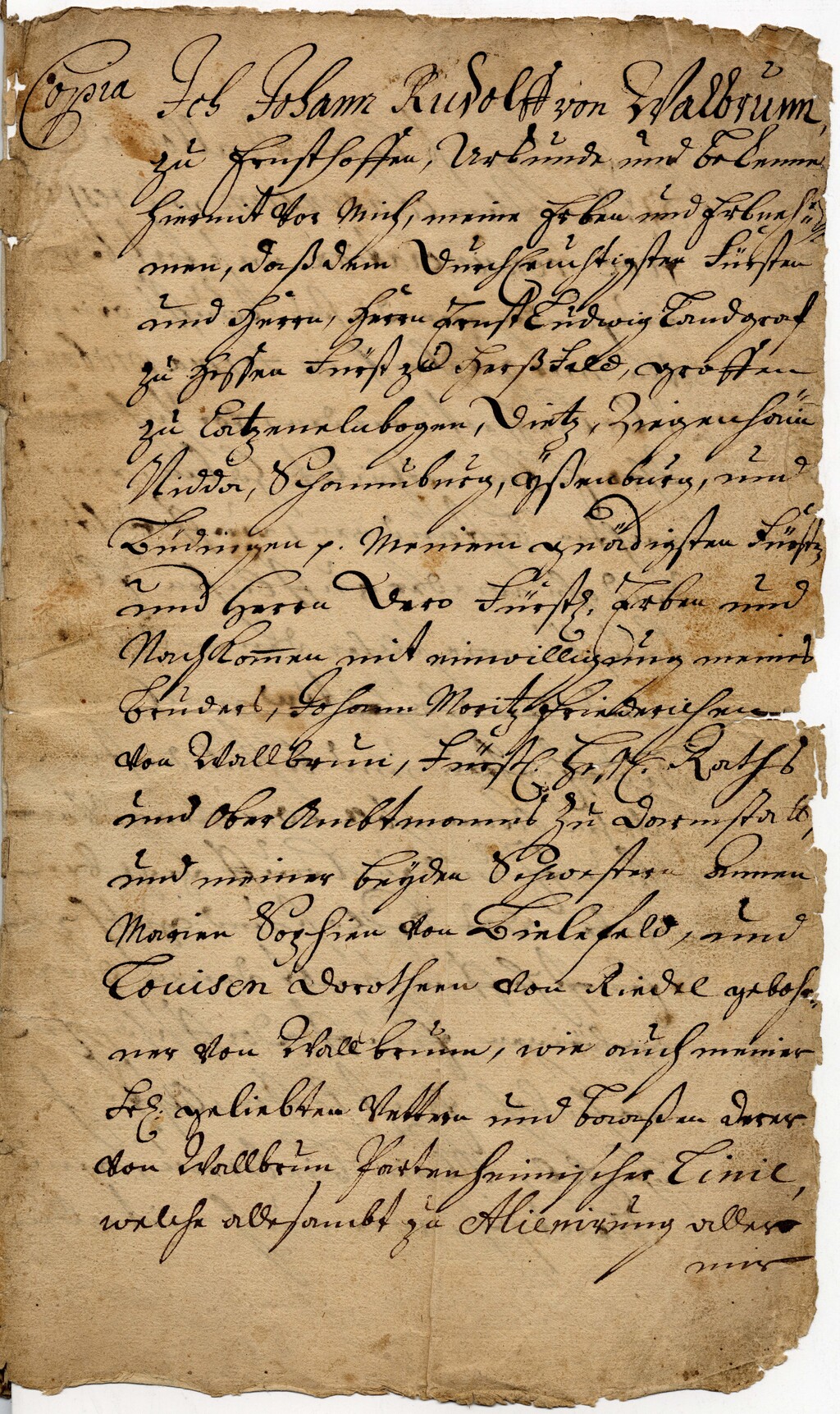

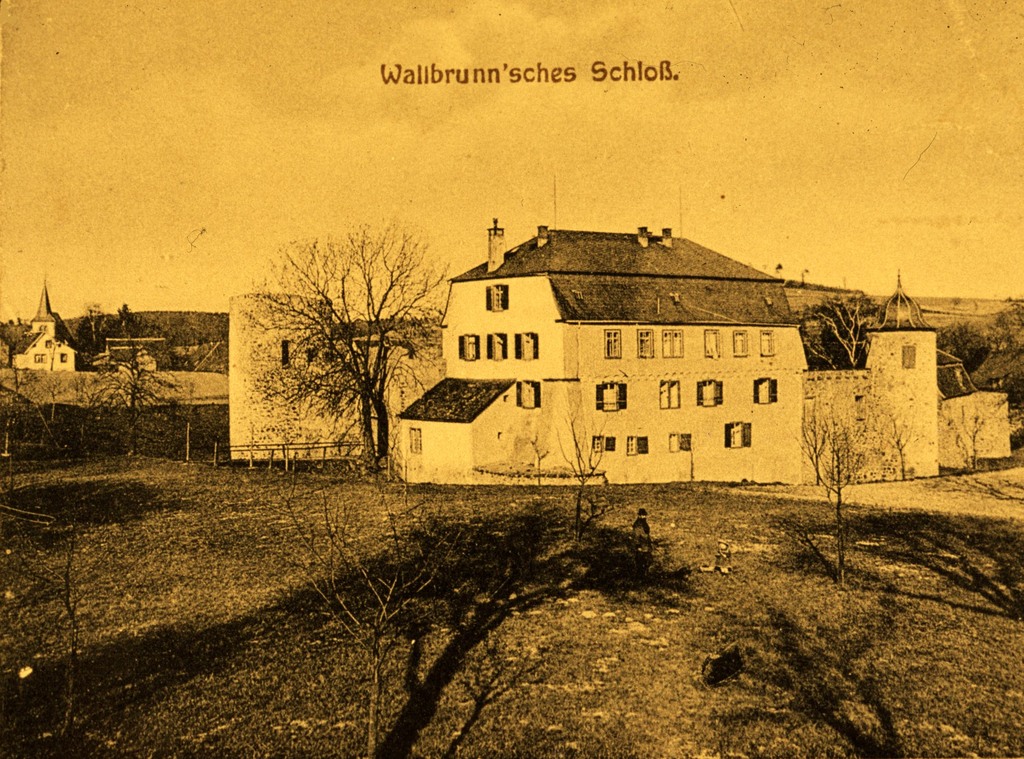

Das Wasserschloß mitten in Ernsthofen geht auf eine Zeit zurück, als fränkische Siedler im 8./9. Jahrhundert hierher kamen. Später wurde der Hof zu einer Burg ausgebaut, um das weite Tal der Modau kontrollieren zu können. Auf die ersten urkundlich bekannten Herren Rabenold zu Ernsthoffen im 15. Jahrhundert folgen die Kalbe von Reinheim und die Herren von Wallbrunn. Sie gaben dem Schloß seinen Namen: Schloß Wallbrunn. Mehr dazu findet sich auf Wikipedia.

Die Walbrunner hatten Mitte des 15. Jahrhunderts das Wasserschloß mit den dazugehörigen Dörfern vom Geschlecht der Rabenolt übernommen. 1483 übertrug Hans von Walbrun das Schloß auf den Landgrafen von Hessen als Lehen. 1498 wurde sein Sohn Hans, kurpfälzischer Hofrichter zu Heidelberg, Burggraf zu Starkenburg und Amtmann zu Otzberg, von seinem Stiefbruder ermordet, als er auf dem Rückweg von der Kapelle die Schloßbrücke überquerte.

Es gab auch eine "Schlacht bei Ernsthofen": Hans Adolf von Walbrun, gewalttätig und streitsüchtig, mußte nach einem Gerichtsbeschluß das Schloß an seine Brüder abgeben. Jedoch er weigerte sich und verjagte die Brüder. Auch gegen die Untertanen war er nicht sehr freundlich. Der Landgraf schickte daher 1569 den Keller von Lichtenberg mit hochfürstlichem Handschreiben nach Ernsthofen. Er wolle alle Machtmittel rücksichtslos gegen Walbrun einsetzen. Hans Adolf ließ den fürstlichen Gesandten stundenlang vor der geschlossenen Zugbrücke warten (Quelle: L. Baur, Archiv für hessische Geschichte und Altertumsforschung 8, gefunden in: Neutsch - aus seiner Geschichte, Chronik von Dr. Müller 1949). Er wolle dann in drei bis vier Tagen seine Entscheidung mitteilen. Landgraf Georg reagierte sofort und ließ das Schloß umlegen, mit 200 Pferden für die Geschütze. Hans Adolf versteckte sich in einer Kammer und erschoß sich, wurde aber noch lebendig aufgefunden und starb eine Viertelstunde später.

1586 erprobte der Landgraf sein Öffnungsrecht in aller Form: nach altem Recht mußte der Lehensmann dem Lehnsherrn sofort die Zugbrücke herunterlassen, wenn der es forderte. Antoni und Hans Gottfried von Walbrun fügten sich der Forderung, und der alte Rechtsbruch war damit abgeschlossen.

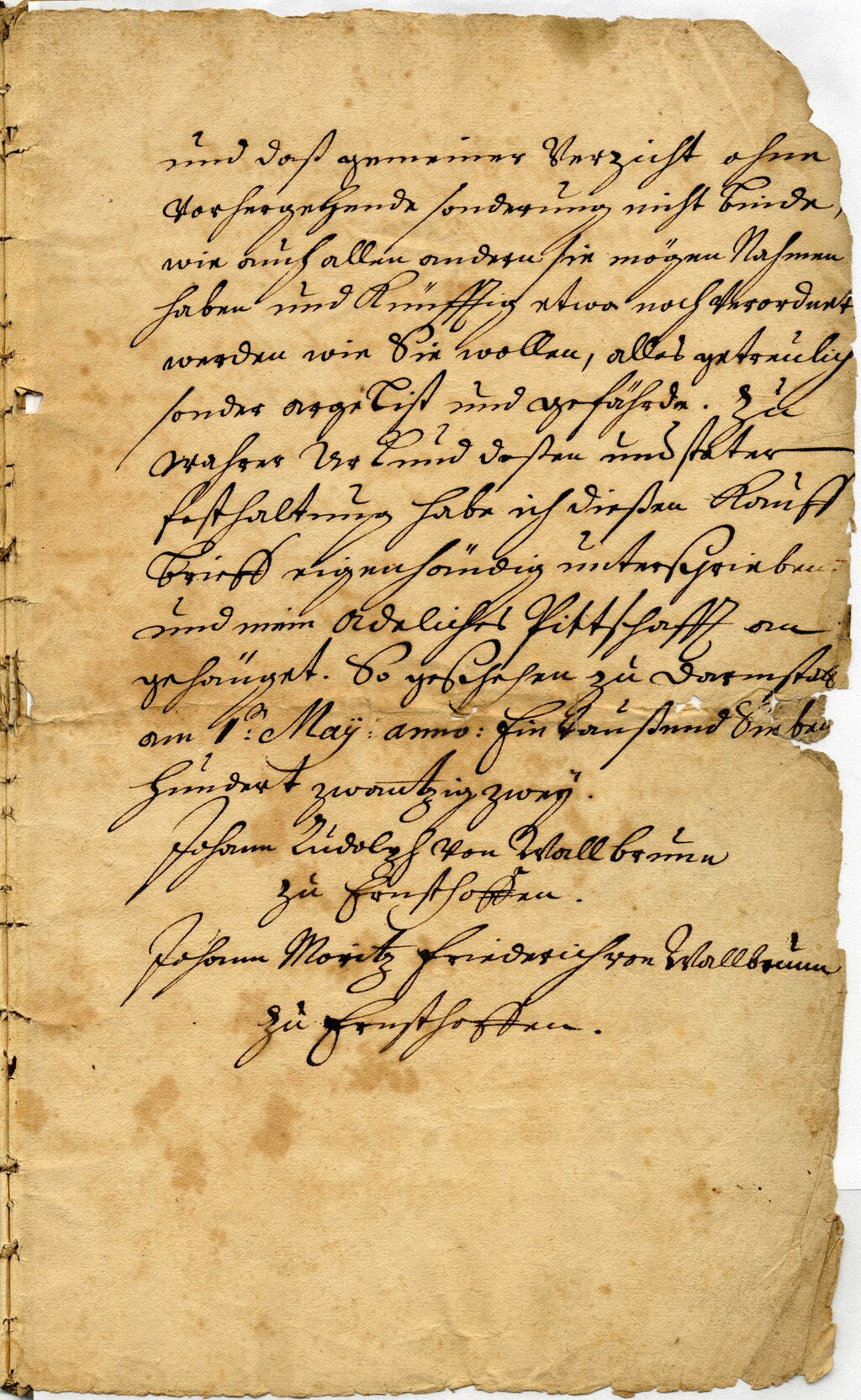

Verkaufsurkunde aus dem Jahr 1722: die Herren von Wallbrunn verkaufen Dorf und Schloß an Landgraf Ernst Ludwig von Hessen. Links 1. Seite, rechts letzte Seite (Klenk).

Nach der Entvölkerung durch den 30jährigen Krieg wurde die Gegend allmählich wieder besiedelt, auch das Schloß wurde wiederaufgebaut. 1722 schließlich wurde die gesamte Herrschaft (Schloß Wallbrunn, Ernsthofen, Asbach, Hoxhohl, Neutsch, Klein-Bieberau und weitere umliegende Dörfer samt aller Bewohner) an Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt verkauft.

Grabmale einstiger Bewohner des Schlosses in der Schloßkirche (alle Schloß-Fotos: Sammlung Claus Klenk)

Um 1920 unterhielt Edmund August Stirn im Wasserschloß, das bis dahin über lange Zeit als Forsthaus und fürstliche Dependance für Jagdgesellschaften genutzt worden war, ein Kinderheim. Die Geschichte Stirns zeichnet sein Urgroßneffe Dr. Gerhard Stärk aus Guntersblum in seinem Beitrag "Schloß Ernsthofen (Odenwald): Die Ära Stirn 1921-1957" vom April 2021 nach. Den Beitrag finden Sie als PDF unten auf dieser Seite.

Das Anwesen wurde noch immer landwirtschaftlich genutzt, die Fotos stammen aus der Zeit um 1920 (Klenk).

Plan der Anlagen, aus der Zeit um 1840 (Klenk)

Das Schloß um 1890, die Fotografie links zeigt den Umbau zum Stufengiebel, im Turm (noch ohne Haube) wächst ein Baum; rechts der Innenhof (Klenk)

Ansichtskarte um 1920 (Klenk)

Ansichtskarte ca 1920 (Klenk)

Schloßhof um 1920, anstelle der Terrasse stand das ursprüngliche Haupthaus, das jetzige Gebäude war einst ein Wirtschaftsgebäude (Klenk)

Schloßinnenhof von Norden gesehen, um 1920 (Klenk)

Pferdewagen und Automobil im Innenhof des Schlosses, um 1920 (Klenk)

Weiterführende Infos in meinen Jahrbüchern: Das Durchblick-Jahrbuch: Spinnstubb 2.0, sie sind deshalb online nicht zu finden:

- Das Waldhaus: ein lebendiges Museum

- Die Wiesen um Ernsthofen 1882

Gernot Scior: "Von Nieder-Ramstadt nach Ernsthofen" und "Ernsthofen wird hessisch" - beides Vorträge, Unterlagen aus der Sammlung Klenk - nicht veröffentlicht

Zeittafel zur Entwicklung des Dorfes Ernsthofen

Georg Krügler stellte zur 600 Jahr Feier eine sehr detaillierte Zeittafel zusammen, zu finden auf den Seiten des Ortsbeirates. Sie beginnt um 3000 vor Christus und endet mit der 1962 erbauten Straße zu den Aussiedlerhöfen.

Ergänzungen zu dieser Seite dürfen gerne jederzeit an die Redaktion geschickt werden:

Marieta Hiller, Januar 2022

"gekocht - gebacken - gezuckert - gezaubert" - so heißt der Küchenknigge für junge Frauen aus den 1960er Jahren.

"gekocht - gebacken - gezuckert - gezaubert" - so heißt der Küchenknigge für junge Frauen aus den 1960er Jahren.