Vom 9. bis 17. August 2025 fanden die Tage der Industriekultur Rhein-Main unter dem Motto "Schichtwechsel" statt.

Viele Kilometer legten wir zurück, um an sechs Stationen Historisches und Brandaktuelles zu den Themen Technik, Forschung, Industriegeschichte zu erfahren: vom Beginn des Industriezeitalters bis zur Erforschung des Weltraums ging unsere Reise: in die Vergangenheit zur Bahnwelt Kranichstein, ins Museum Groß-Auheim, zu einer Architekturführung im Hauptbahnhof Frankfurt, zum Feldbahnmuseum FFM in Frankfurt. Und ab in die Zukunft: zum Forschungsinstitut ESA und Eumetsat in Darmstadt. Folgerichtig muß am Ende nach diesen beiden Weltraumorganisationen auch ein Beitrag zu SETI kommen.

Die heißeste Woche des Jahres 2025 war es, aber wir blieben tapfer bei unserer Reise durch die Industriegeschichte. Nach ca. 45 Minuten erreichten wir das erste Ziel: die Bahnwelt Kranichstein, ehemals Betriebswerk mit Lokschuppen, heute sehr aktiver Museumsbetrieb.

Und wo muß frau als erstes hin, wenn sie ankommt? Richtig - aufs Örtchen. In Kranichstein hängen in den Damenkabinen interessante Informationen: "Im Jahre 1870 hinderte die unpraktische Mode gerade die Damen der gehobenen Gesellschaftsschichten an der Benutzung der Abortsitze. Daher stellte die eisenbahnverwaltung in dieser Bahnhofstoilette Nachttöpfe leihweise bereit."

Apropos:

Aber das gehört zu einem anderen Ausflug dieser Woche - ganz andere Zeit!

Zurück nach Kranichstein: der erste Schichtwechsel fand bei einer Führung über das Gelände statt. Eisenbahn ist eines meiner Lieblingsthemen! Hier finden Sie einiges Beiträge:

Die Entwicklung der Eisenbahn war der Anstoß der ersten industriellen Revolution - und umgekehrt

ÖPNV: vor 200 Jahren Auslöser des Problems, heute vielleicht die Lösung - ein Rundumschlag...

Und natürlich ganz ausführlich mit Fotos der Pläne für Strecken und Bahnhöfe die - leider nicht umgesetzte - Lautertalbahn und Modautalbahn, das finden Sie in meinem ersten Jahrbuch Spinnstubb 2.0 No. 1 / 2021!

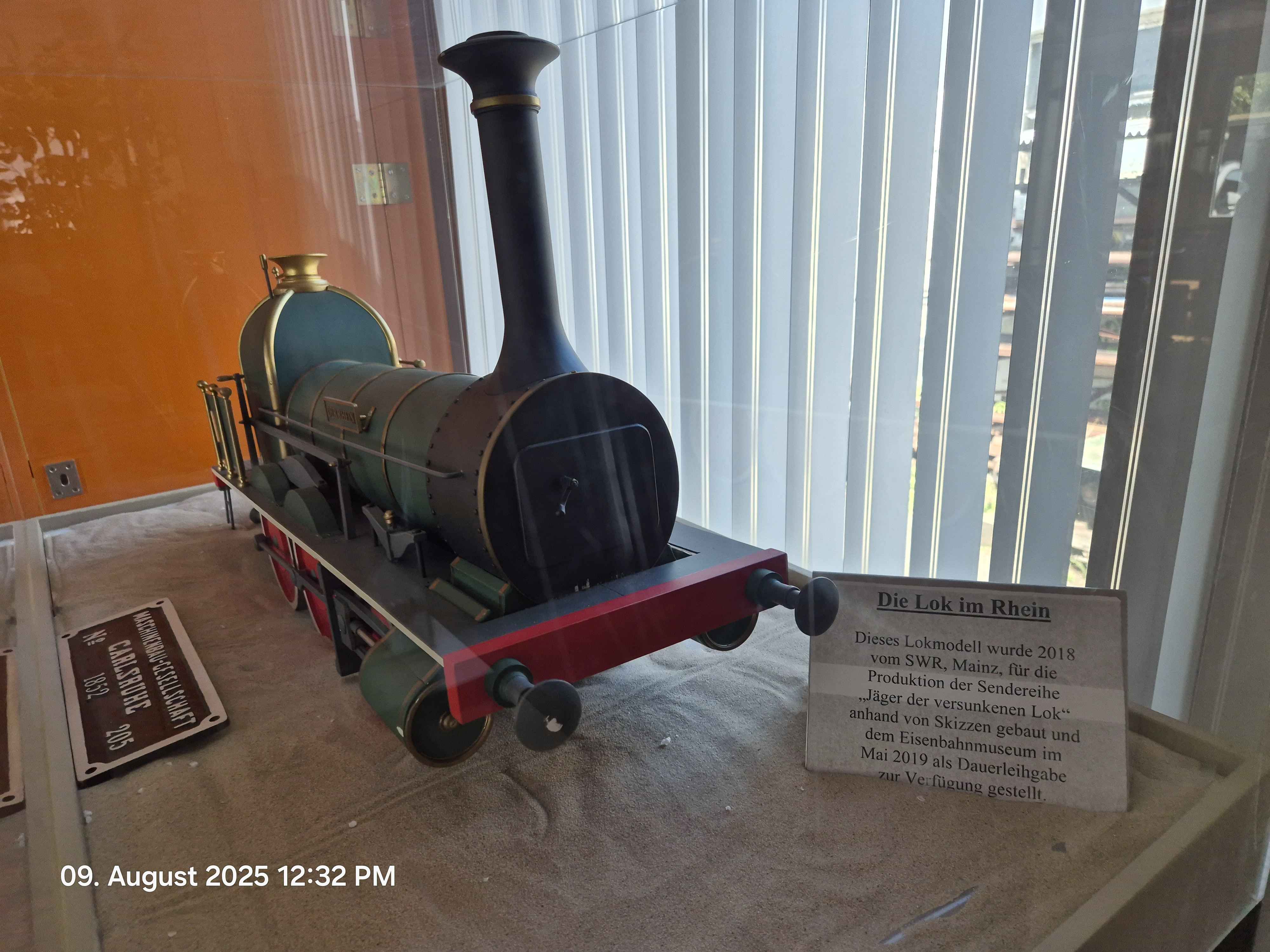

Besonderes Interesse haben die Kranichsteiner Museumsaktiven an der Lok im Rhein. Lesen Sie dazu die ganze Geschichte: Die versunkene Lok im Rhein!

das liebevolle Diorama von Ernst Müller aus Arheilgen ist zu sehen im Gastraum des Museumsbauwerks. Wenn der Schatz im Rhein tatsächlich eines Tages gehoben werden kann, wird die Lok hier ausgestellt werden. Unten ein Modell der Lok.

Wenn Sie die Bahnwelt Kranichstein besuchen möchten, so schauen Sie hier: https://bahnwelt.de/

Hier finden Sie alle Fahrzeuge, die Öffnungszeiten und Veranstaltungen, die Geschichte des 1898 „auf der grünen Wiese“ in Kranichstein erbauten Rangierbahnhofes.

Es gibt regelmäßige Dampflokfeste, bei denen die historischen Lokomotiven in Betrieb zu erleben sind. Wie lange es dauert, bis eine Dampflokomotive betriebsbereit ist, das erfuhren wir bei der Führung. Einige wurden per Zufall als Schrotthaufen aufgefunden und gerettet, andere konnten seit Jahrzehnten mühselig in Ordnung gehalten werden. Defekte Bauteile müssen oftmals in der Museumsschlosserei von Hand angefertigt werden, hinzu kommt das "Wörtchen", das der TÜV mitzureden hat. Es ist nicht leicht, eine Dampflok in betriebsbereitem Zustand zu erhalten. Die Kranichsteiner packen das jedoch mit vereinten Kräften an und freuen sich über weitere Aktive. Wer also noch etwas Zeit frei hat und sich für Technik und Geschichte des Betriebswerkes und seiner historischen Loks und Wagen interessiert, darf einfach mal samstags ab 10 Uhr dort vorbeischauen. Auch eine Jugendgruppe (ab 12 Jahre) ist hier aktiv.

Zu den Dampfloktagen werden die betriebsbereiten Loks schon viele Stunden vor Beginn angeheizt. Das heißt: Kohle schaufeln! Ein 1:1 Modell auf dem Hof des Museums zeigt im Aufschnitt die einzelnen Bauteile einer Lok. Blau gestrichen sind die Bereiche für das Wasser, denn das ist neben Kohle und zwei kräftigen Armen das Wichtigste auf einer Dampflok. Rot gestrichen sind die Bauteile, die direkt im Feuer liegen, und weiß sind die Bereiche in denen der Dampf wirkt. Eine Dampflokomotive kann man weder auf Knopfdruck starten noch nach der Fahrt einfach abschalten. Sie braucht sehr viel Pflege und Aufwand. Alle beweglichen Teile müssen ordentlich geölt werden, der Aschenkasten muß geleert werden. Wie der Schichtalltag von Lokpersonal, Heizer und Lokführer aussah, zeigte uns die aufschlußreiche Führung.

Wie es mit Kohle und Dampf - oder besser Dampf und Kohle - begann, wurde uns im Museum Groß-Auheim erklärt. Hier fand unter dem Titel "WissensDurst: Dampfmaschinen-Führung mit Dampfbier" eine Führung statt. Eine Dampfmaschine braucht zwingend viel Energie, die hineingesteckt wird. Mit einem einfachen Holzfeuerchen funktioniert sie nicht. Bereits in der Antike - also ohne Kohle oder Öl - wurde eine Spaßmaschine erfunden: der Heronsball, benannt nach Heron von Alexandria. Mehr dazu ist ausführlich auf wikipedia zu finden.

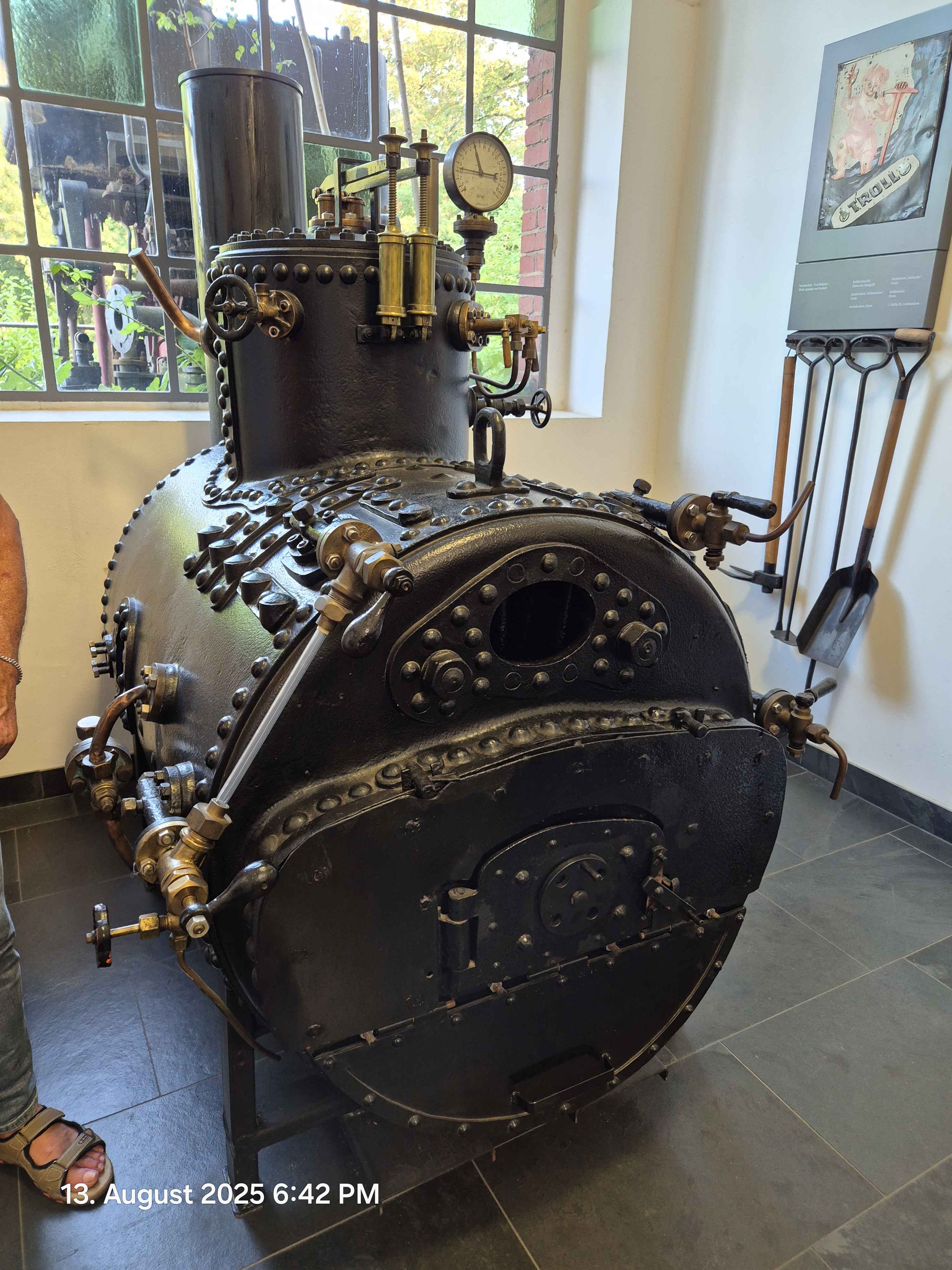

So sahen früher Druckkochtöpfe aus: fest verschlossen können in einem solchen Topf sogar Bohnen eingekocht werden. Die brauchen nämlich 120 Grad, um die Entstehung von Botulismus zu vermeiden. Mit bloßem kochenden Wasser lassen sich maximal 100 Grad erreichen, je nach Meereshöhe. Der Wasserdampf entweicht. Verschließt man ihn im Kessel, baut er Druck auf, wodurch das Wasser heißer als 100 Grad wird. Mit diesem Druck - sei es aus dem Kochtopf oder dem Kessel einer Dampfmaschine - wird gearbeitet. Er trieb in früheren Fabriken die Transmission an, an die die verschiedenen Maschinen angebunden waren. Oder er trieb in einer Dampflok das Räderwerk an.

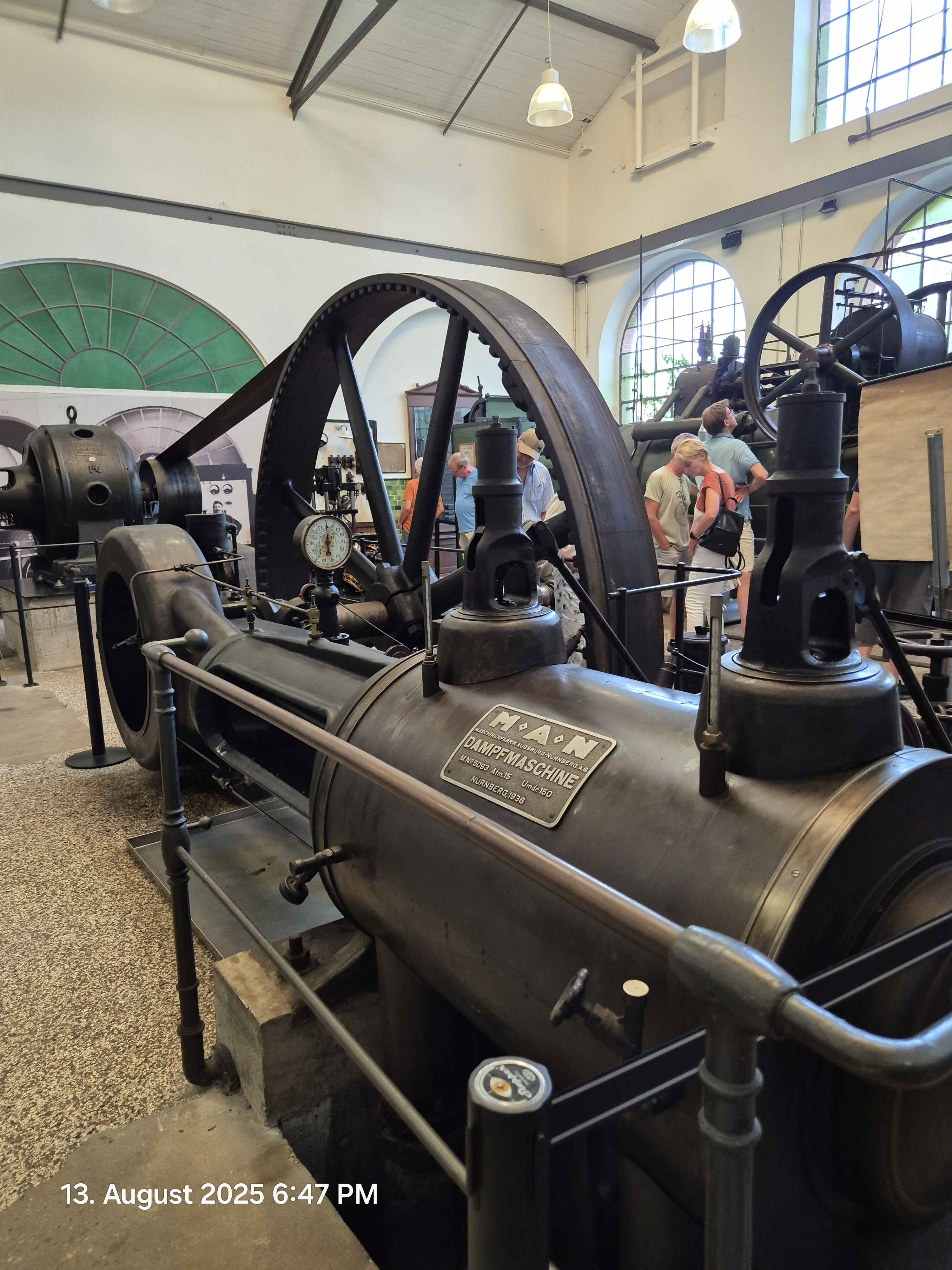

Dampfkessel; Der Förderverein Dampfmaschinenmuseum - FDM e.V. - hat es sich zum Ziel gesetzt alte Technik und historische Gerätschaften zu erhalten. Die Maschinen des Vereins können für Veranstaltungen angemietet werden. Der Verein bietet auf Anfrage spezielle Führungen zum Thema Dampftechnik im Museum Großauheim inklusive Freigelände an. Darüber hinaus kann auch Dampfbetrieb gebucht werden. Das Museum Großauheim war ursprünglich das Elektrizitätswerk der Stadt. Es wurde 1983 im ehemaligen Badehaus (1906) errichtet und umfaßt neben den beiden großen Maschinenhallen des E-Werkes auch zahlreiche Dampfmaschinen auf dem Freigelände. Eine dampfbetriebene Lokomobile mit Dreschmaschine, ein Dampftraktor und ein Bautz-Kleinschlepper mit Verbrennungsmotor (um 1950). Wie in einem E-Werk Energie erzeugt wurde, kann man an den großen historischen Dampfmaschinen und Generatoren sehen.

Eine MAN-Dampfmaschine von 1936.

Verschiedene Heizmittel kamen zum Einsatz: Kohle, Briketts, Torf.

Ein sehr ursprüngliches Heizmittel mit wenig Heizwert: Dungfladen...

Heizmittel mit besonders hohem Heizwert: Bäckerkohle. Diese konnten ausschließlich Bäcker beziehen. Durch den hohen Heizwert konnten sie frühmorgens eine halbe Stunde länger in den Federn bleiben...

Ein Besuch im Museum Groß-Auheim lohnt sich, nur die Parkplatzsuche ist etwas diffizil... https://www.museen-hanau.de/besuch/museum-grossauheim

Schauen Sie mal rein, es gibt immer wieder Themenveranstaltungen, Familientage und besondere Ausstellungen!

Weiter ging unsere Reise zum Feldbahnmuseum FFM in Frankfurt

Feldbahnen waren praktische Einrichtungen für den Transport, sei es tatsächlich auf dem Feld für die Einbringung der Ernte oder auch im Bergwerk für den Kohletransport. Die Gleise konnten einfach von Ort zu Ort verlegt werden, die Lokomotiven und Wagen waren schmal und (relativ) leicht. Eine sehr ausführliche Beschreibung aller im Feldbahnmuseum Frankfurt beheimateten Maschinen, Lokomotiven und Einrichtungen ist auf Wikipedia zu finden. Die Aktiven des Museums stellen ihre Arbeit hier vor: https://www.feldbahn-ffm.de/

Auch auf Schlachtfeldern wurden leicht verlegbare Feldbahnen eingesetzt. Da "normale" Dampflokomotiven rückwärts (Tender voraus) nur sehr langsam fahren können, baute man einfach eine Lok mit zwei Dampfkesseln. So wurde die Artilleriebahn flexibler. Unten sieht man die beiden Feuerluken im Führerhaus, sowohl nach rechts als auch nach links geht es zum Dampfkessel, in der Mitte ist der Dampfdom.

Doch vor allem für friedliche Zwecke wurden die vielfältigen Maschinen gebaut, die im Feldbahnmuseum zu sehen sind.

Oben: Drahtseilbagger, unten Steinbrecher.

Das Feldbahnmuseum Frankfurt läd an mehreren Tagen im Jahr zu Veranstaltungen und Vorführungen mit Zugverkehr ein. Die Aktiven freuen sich jederzeit über Zuwachs, der mitarbeitet oder fördert, es gibt natürlich auch eine Jugendabteilung. Man erreicht es gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln: vom Hauptbahnhof mit der Linie 17 zum Rebstockbad, von dort etwa 20 Minuten Fußweg.

Unsere nächste Station war der Hauptbahnhof Frankfurt, wo wir bei 38 Grad Hitze eine Architekturführung mitmachten. Es war laut und voll, und überall wurde gebaut, so daß einige der architektonischen Kostbarkeiten durch Bauzäune verborgen waren. Unsere Erwartung war ohnedies eine andere: wir wollten die berüchtigten Katakomben sehen, eine eigene Welt unter dem Hauptbahnhof, wollten einen Blick hinter die Kulissen werfen, erfahren wie ein solch komplexes Wesen wie ein Hauptbahnhof funktioniert.

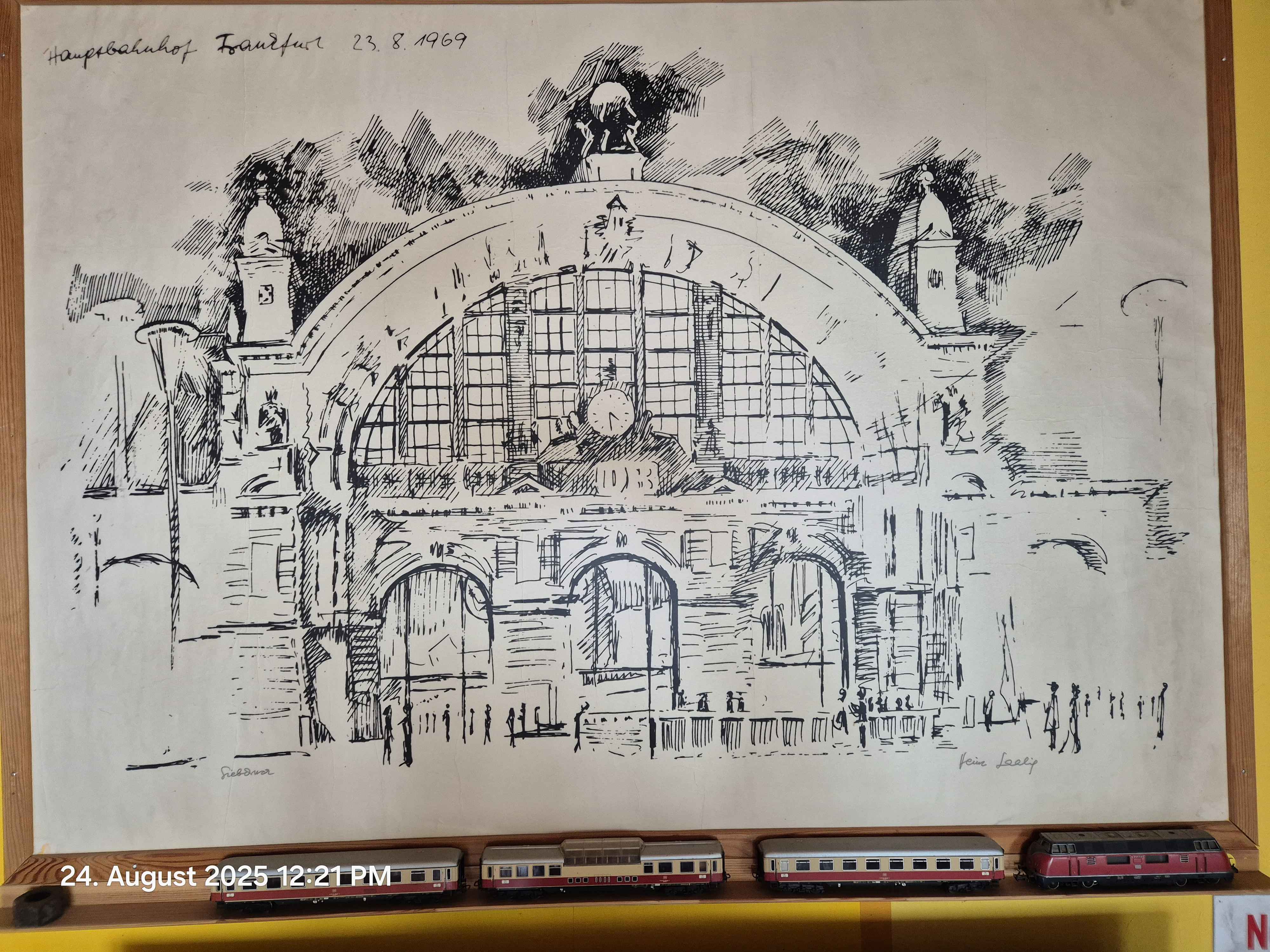

Die Lithografie des Bergsträßer Künstlers Heinz Saalig hängt in unserem Wohnzimmer, so daß wir täglich auf den Hauptbahnhof Frankfurt schauen.

Ein witziges Monument zeigte uns die Stadtführerin dann doch. Niemand würde etwas Anrüchiges erwarten, aber es wurde sehr anrüchig: in einer stillen Ecke hinter dem Bauzaun, die offenbar als beliebtes Freiluft-WC genutzt wird, erhaschten wir einen Blick auf die Rückfront einer Skulptur.

Geschaffen während des Dritten Reiches, zeigt sie uns aus diesem verborgenen Winkel einen echten Arier-Arsch.

Atlas mit der Weltkugel ziert den Hauptbahnhof, doch er stemmt sie nur noch mühsam angesichts der senkrechten Kristallpaläste des Weltbankentums.

Ausführliche Infos über den Hauptbahnhof sind in Wikipedia zu finden, auch über die Katakomben. Die Führungen im Hauptbahnhof werden von artefire angeboten: artefire-stadtfuehrungen.de. Zum HBF fährt man selbstverständlich mit dem Zug. Das ist einfach, und die Waggons sind schön kühl. Allerdings standen wir auf der Rückfahrt vierzig Minuten vor Langen (wir lagen vor Madagaskar...), weil Personen im Gleis waren.

Und jetzt folgt der größte Schichtwechsel der Industriegeschichte: wir fuhren dazu nach Darmstadt.

Alte Technik wie eine Dampflokomotive nutzt moderne Errungenschaften: eine Energiesparbirne im Lokscheinwerfer in Kranichstein. Alte Technik kommt heute ebensowenig ohne moderne Elemente aus wie umgekehrt: ohne die ca. 21 Jahrzehnte an industrieller Erfahrung unseres Zeitalters wären die folgenden Einrichtungen nicht denkbar...

An der TH und der FH Darmstadt liegt der Schwerpunkt der Studiengänge auf dem MINT-Bereich (Mathematik Informatik Naturwissenschaft Technik). Hinzu kommt, daß Darmstadt bereits 1967 ein leistungsfähiges Rechenzentrum hatte (Datenverarbeitung mit Lochkarten!). Forschungseinrichtungen wie Eumetsat, ESA und FTZ (Fernmeldetechnisches Zentralamt) siedelten sich in Darmstadt an.

Grundlage ihrer Arbeit sind statistische Erhebungen und ihre Auswertung. So wird in Darmstadt europaweit "das Wetter gemacht": Satelliten umkreisen die Erde und senden gewaltige Datenmengen zu den Bodenstationen, aus denen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes DWD die statistische Wahrscheinlichkeit von Wetterereignissen errechnen können. Die Forschung zahlt sich aus: jeder in die Forschung investierte Euro zahlt sich mit 20 Euro Nutzen für Wirtschaft und Bevölkerung aus. Die aktuellsten Wetterdaten werden kostenlos an den Wetterdienst übermittelt, für Unternehmen kosten die Daten der ersten 24 Stunden Geld. Afrika erhält alle Daten kostenos, um dort Unterstützung zu leisten.

Mit diesem Netz an Datensammlungen entstand ein Klimaarchiv der letzten 40 Jahre. Nicht nur Wetter, sondern auch Erfassung von Ozean-Fischbeständen, Luftverschmutzung, Ozonschicht, Stürme, Brände, Tsunamis - alles wird zur Verfügung gestellt. Das Ansteigen der Meeresspiegel kann mit 3-4mm Genauigkeit erfaßt werden. Auch die Vorhersage von Gewittern wird stetig verbessert, so kommen hier Kameras mit 1000 Bildern pro Sekunde zum Einsatz.

Ohne Statistik wäre diese Datenmenge nicht nutzbar. Wissenschaftler setzen sie rund um die Uhr 24/7 um.

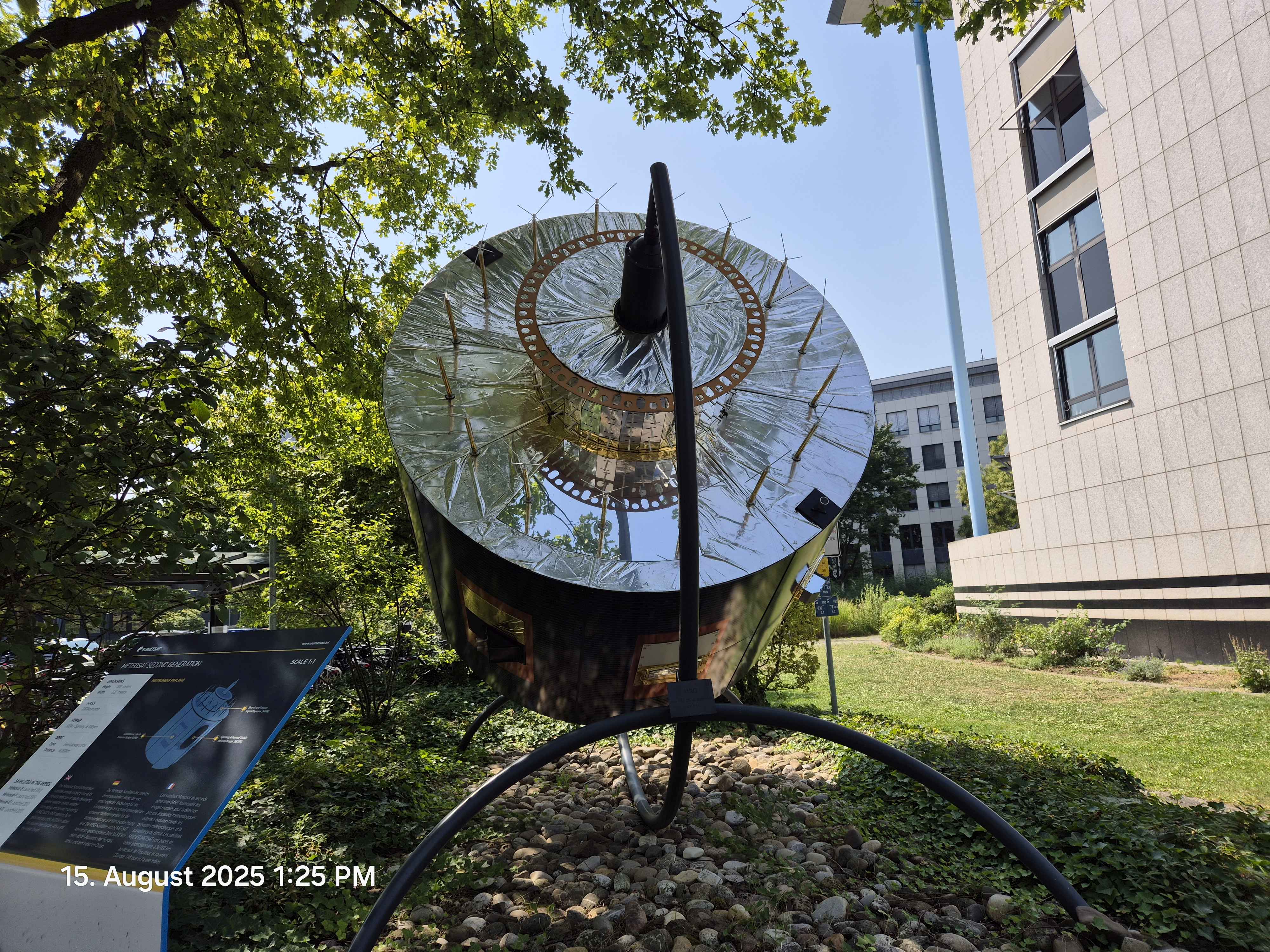

Meteosat-Modell 1:1 der 2. Generation im geostationären Orbit in 36.000 km Höhe. diese Satelliten gingen zwischen 2002 und 2015 in Betrieb und sind durch jeweils zwei Backups unterstützt.

1:1 Modell Metop-Satellit auf dem Gelände von Eumetsat: Beobachtung von Erdathmosphäre, Landmassen und Ozeanen zur Wettervorhersage bis zu 10 Tagen.

Europa bei Nacht...

Apropos Statistik: Neben solch hilfreichen Statistiken wie dieser hier "die nächste Spinne ist nie weiter als drei Meter entfernt" (hätte ich lieber nicht gewußt) gibt es also tatsächlich auch interessante Einsatzmöglichkeiten für Statistik. Eine davon - eine fiktive - spielt eine große Rolle im Science-fiction-Roman "Foundation Trilogie" (1951-1953) von Isaak Asimov. Darin geht es um die fiktive Wissenschaft der "Psychohistorik", die mittels Statistik Massenphänomene berechnet, mit deren Hilfe sich zukünftige Entwicklungen recht zuverlässig vorhersagen lassen. Ich habe den Roman nochmals gelesen, weil in einem Deutschlandfunk-podcast von Jennifer Stange "Wenn Science-fiction die Realität trifft - wie sich Tech-Milliardäre die Zukunft vorstellen" davon die Rede war.

Hier heißt es, daß Elon Musk 2018 die Foundation-Trilogie von Isaak Asimov im Handschuhfach eines funkelnagelneuen roten Tesla ins All schoß. Musk pflegt neben seiner rechts-libertären politischen Position einen ausgeprägten Mars-Imperialismus, hat sogar aufopferungsvoll eine größere Spermaspende für steigende Übermenschen-Geburtenraten - zur Besiedlung des Mars? - zur Verfügung gestellt.

Und tatsächlich: die gesamte Galaxis der Foundation-Trilogie wurde von der Menschheit besiedelt. Ureinwohner kommen nicht vor, weder lebendig noch als Relikte. Und es geht im Buch um Massenkontrolle durch eine Elite, geführt von einem einzigen Mann. Isaac Asimov kann nicht als rassistischer Autor bezeichnet werden, sein Werk entstand jedoch zu Zeiten, als Rassismus "normal" war. Er formulierte sogar die drei Grundregeln für den gesitteten Umgang zwischen Menschen und Robotern. Für seine "Psychohistorik" - ein reines Statistik-Werkzeug - entwickelte er drei Grundsätze:

- eine sehr große Bevölkerungsgruppe ist erforderlich für eine Verhaltensmodellierung - bei Asimov mindestens eine Planetenbevölkerung

- sie darf nicht wissen, welche Ergebnisse die psychohistorische Analyse brachte

- der Mensch ist die einzige intelligente Lebensform in der Galaxis.

Natürlich ist Isaak Asimov auch kein Imperialist, er formuliert in seinem Werk lediglich Möglichkeiten aus, über technologische Entwicklungen, über soziologische Strukturen und ethische Problematiken. Startrek-Erfinder Gene Roddenberry ließ sich von Isaak Asimov beraten - und für alle Startrek-Schiffsbesatzungen gilt die oberste Direktive "Niemals eine fremde Kultur beeinflussen" - weniger Imperialismus geht gar nicht...

Elon Musk jedoch wird man getrost als Imperialisten bezeichnen dürfen.

Ihm und weiteren Tech-Milliardären, die unsere Daten sammeln, auswerten und uns für ihre eigenen Zwecke optimieren, stehen allein in Deutschland 22,6% der Bevölkerung gegenüber, die sich auch in diesem Sommer keine Urlaubsreise leisten konnten.

Ihm und den anderen stehen die Menschen gegenüber, die sich um die Klimakrise sorgen - doch ihnen kann ein Rat erteilt werden: Wer die zunehmenden Probleme durch den Klimawandel nicht haben möchte, der kann nach USA auswandern, dort gibt es nach Aussage offizieller Quellen keinen! Oder auf den Mars...

Gute Reise!

Doch zurück nach Darmstadt: wie es auf dem Mars aussieht, hat - unter anderen Projekten - das Forschungsinstitut ESA gezeigt. Das european space operations centre ESOC ist die zentrale Steuerung für Weltraum-Forschungsprojekte der ESA (european space agency). Hier werden die Technologien entwickelt, um Raumfahrzeuge zu steuern und das Weltall erforschen zu können.

Zunächst ein Blick in die Geschichte der Astronomie: Himmels- und Erdglobus, Straßburg, um 1593; Astrolabium zur Erforschung des Sternenraumes, Straßburg 1466 - und der Beginn der Statistik: eine Rechenmaschine von Oberbaudirektor Johann Helfrich Müller (Darmstadt) aus dem Jahr 1784. Sie konnte die vier Grundrechenarten ausführen. Alle im Landesmuseum Darmstadt

Die ESA schickt Satelliten ins All, die nicht nur den Weltenraum erforschen, sondern die vor allem unsere Erde bewachen. Nicht ohne Grund heißt ein Satellitenprogramm Sentinel: das bedeutet Wächter oder Schutzengel.

1999 wurde XMM Newton von Ariane 4 auf einen Erdorbit gebracht. Seitdem umkreisen unzählige Satelliten unsere Erde auf mehreren Ebenen. Das Modell von XMM Newston steht im Maßstab 1:2 auf dem ESA-Gelände in Darmstadt.

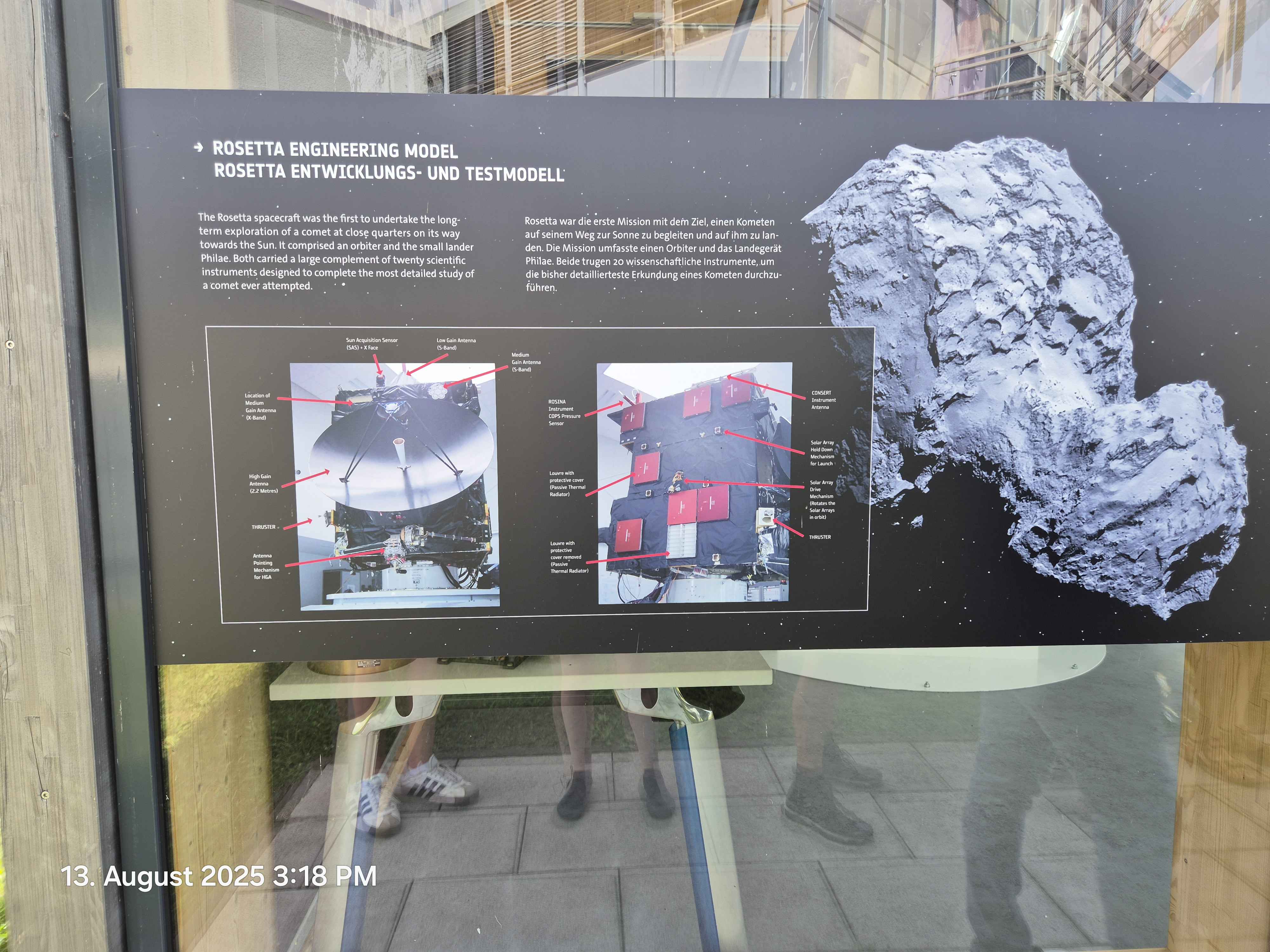

Mit jeder Mission verändert sich unser Bild vom Raum. 2014 konnte erstmals eine Mission zum Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko auf den Weg gebracht werden. Die Rosetta-Mission setzte den Lander Philae auf dem Kometen ab, und dieser lieferte über 16000 Bildaufnahmen zur wissenschaftlichen Auswertung (218 GB), bevor er mit seinem Kometen außer Sicht geriet. Rosetta reiste 10 Jahre und über 805.000.000 Kilometer durchs All dorthin.

Oben: der Komet und das Rosetta-Entwicklungs- und Textmodell sind in einem Glaswürfel auf dem Gelände zu sehen, ebenso ein Modell des Kometen (unten).

Bei ESA wird der Urknall ebenso kartografiert wie die Oberfläche des Mars. Die Entwicklung von geeigneten Raketendüsen-Materialien werden auf der Erde in Bremsen von Eisenbahn, Flugzeug und Auto eingesetzt. Neben den Wetterdaten, die wir weiter oben beschrieben haben, liefern die ESA-Erdbeobachtungssatelliten wichtiges Wissen über uns Menschen: 600 Millionen Menschen leben weniger als 10 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser hat sich seit den frühen 1990er Jahren um acht Zentimeter gehoben. Satelliten liefern uns Daten zur Navigation für Flugverkehr und Autonavigationsgeräte, sie sind erforderlich für Geldautomaten, Breitbandinternet, Smartphones und 5G, Telekommunikation. Zahlreiche Systeme werden bei ESA entwickelt.

Blick ins Kontrollzentrum

Unser Mann im All: Alexander Gerst begrüßt als Pappfigur die Besucher der ESA. Ach ja, und natürlich tragen die Damen und Herren auf den Toilettentürschildern hier einen Raumfahrerhelm! (Erich von Däniken läßt grüßen)

Wer eine Führung bei ESA und EUMETSAT buchen möchte, muß sich mindestens fünf Tage vorher anmelden und seinen Personalausweis vorlegen. Rucksäcke und Handtaschen dürfen nicht mit aufs Gelände genommen werden und man darf die Gruppe nicht verlassen und keine aktiven Monitore fotografieren. Sicherheit wird hier großgeschrieben... buchbar hier: https://www.darmstadt-tourismus.de/besuch/stadtfuehrungen/esa-und-eumetsat/gruppenfuehrungen-bei-esa-und-eumetsat.html

Führungen durch das ESA-Satellitenkontrollzentrum Darmstadt

Zuguter Letzt ein virtueller Ausflug in unserer Woche der Industriekultur: SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)

SETI lernte ich bei unserem Hausarzt Ernst Neuschild kennen, der seinen Rechner in ungenutzten Zeiten für gemeinnützige Rechenaufgaben zur Verfügung stellte. SETI suchte bis 2020 im Weltall nach Spuren intelligenten Lebens, hierfür ist eine gigantische Rechnerkapazität erforderlich. So wurde das "Verteilte Rechnen" entwickelt, und 1960 ging SETI an den Start, als die Universität von Kalifornien zur Verarbeitung der gesammelten Daten zahlreicher Radioteeskope SETI ins Leben rief. Im März 2020 wurde das freiwillige Rechenzeitprojekt eingestellt, man hatte leider nichts gefunden. Dabei hatte es am 15. August 1977 das Wow!-Signal gegeben! Aber sollten wir nicht zuerst mal unsere Erde in Ordnung bringen - für den Fall, daß wir eines Tages Besuch bekommen?

Das offene Programm der Universität Berkeley BOINC (Berceley open infrastructure für network computing) bearbeitet übrigens seit 1999 neben der Suche nach außerirdischer Intelligenz die verschiedensten Projekte: Krebsforschung, Heilmittel gegen AIDS, neue Energiequellen. Allerdings verbraucht der heimische Computer permanent Strom im Vollast-Betrieb. Im sogenannten "Verteilten Rechnen" wurden zum Beispiel die Eigenschaften von 168 Proteinen berechnet, die im Zusammenhang mit einer Krankheit stehen. Hierfür waren 8000 Jahre Rechenzeit nötig.