Vortrag von Marieta Hiller: Landwirtschaft vor 250 Jahren anhand der Karte des Felsberges von Johann Wilhelm Grimm"

am 28. September 2024 bei der Jahrestagung des Breubergbundes

Bereits in meinem Jahrbuch No.1 /2021 habe ich diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet: Geometrische Kartografie und Landwirtschaft vor 250 Jahren. Entgegen meiner Gewohnheit, in den Jahrbüchern veröffentlichte Beiträge online zu löschen, möchte ich diesen Vortrag an dieser Stelle trotzdem vorstellen.

Es ist noch früh am Tag (9 Uhr), deshalb fange ich am Anfang an: als die Menschheit seßhaft wurde, erwarb sie eine attraktive neue Möglichkeit. Es mußte nicht mehr alles weggeworfen werden. So kam das Aufräumen in unseren Alltag.

Beim Aufräumen stieß ich auf einen Korrekturausdruck des Gadernheimer Geometers Georg Grohrock aus der Zeit nach 2001 und vor seinem Tod am 16. August 2019. Der Einleitungssatz dieses - offenbar bislang unveröffentlichten - Aufsatzes gibt die grundlegenden Anliegen einer Historikerversammlung wie dieser wider.

Bild 1: Gadernheimer Bürgermeister-Rechnungen, Georg Grohrock

Noch herauszufinden ist, wo die erwähnten drei Bände der Rechnungsbücher aufbewahrt werden, um Grohrocks Arbeit veröffentlichen zu können.

Georg Grohrock nahm uns im Jahr 2000 zu einer Führung durch die Neunkircher Höhe mit (die seiner Ansicht nach Gadernheimer Höhe heißen müßte). Er zeigte uns Hügel aus Lesesteine, die ein Beleg dafür waren, bis auf welche Höhe man früher Landwirtschaft betrieb. Seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen, wie sich eine historische Kulturlandschaft durch Besiedelung und Industrialisierung wandelt.

Der Geometer Grohrock führt uns zu einem anderen Geometer: Johann Wilhelm Grimm, der in Reichenbach wirkte. Grimm lebte von 1703-1778 und wurde in Reichenbach beerdigt, sein Grabmal jedoch ist nicht mehr auffindbar.

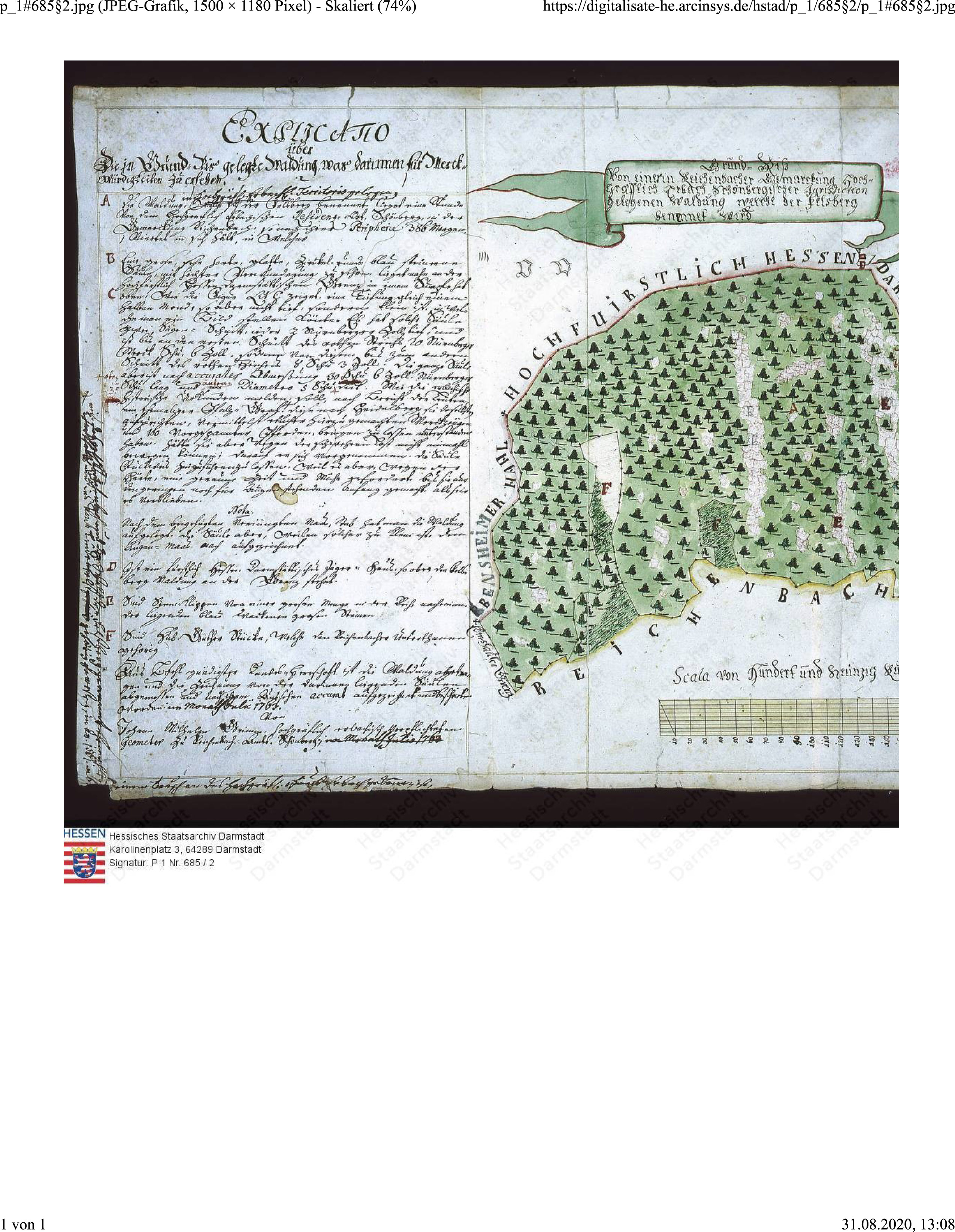

Auf Johann Wilhelm Grimm wurde ich aufmerksam, als Günther Dekker im Jahr 2020 seine Neuherausgabe des Felsberg-Buches von A. v. Cohausen vorstellte: auf der Rückseite des Werkes ist die Grimm-Karte aus dem Jahr 1763 abgebildet.

Bild 2 Cohausen

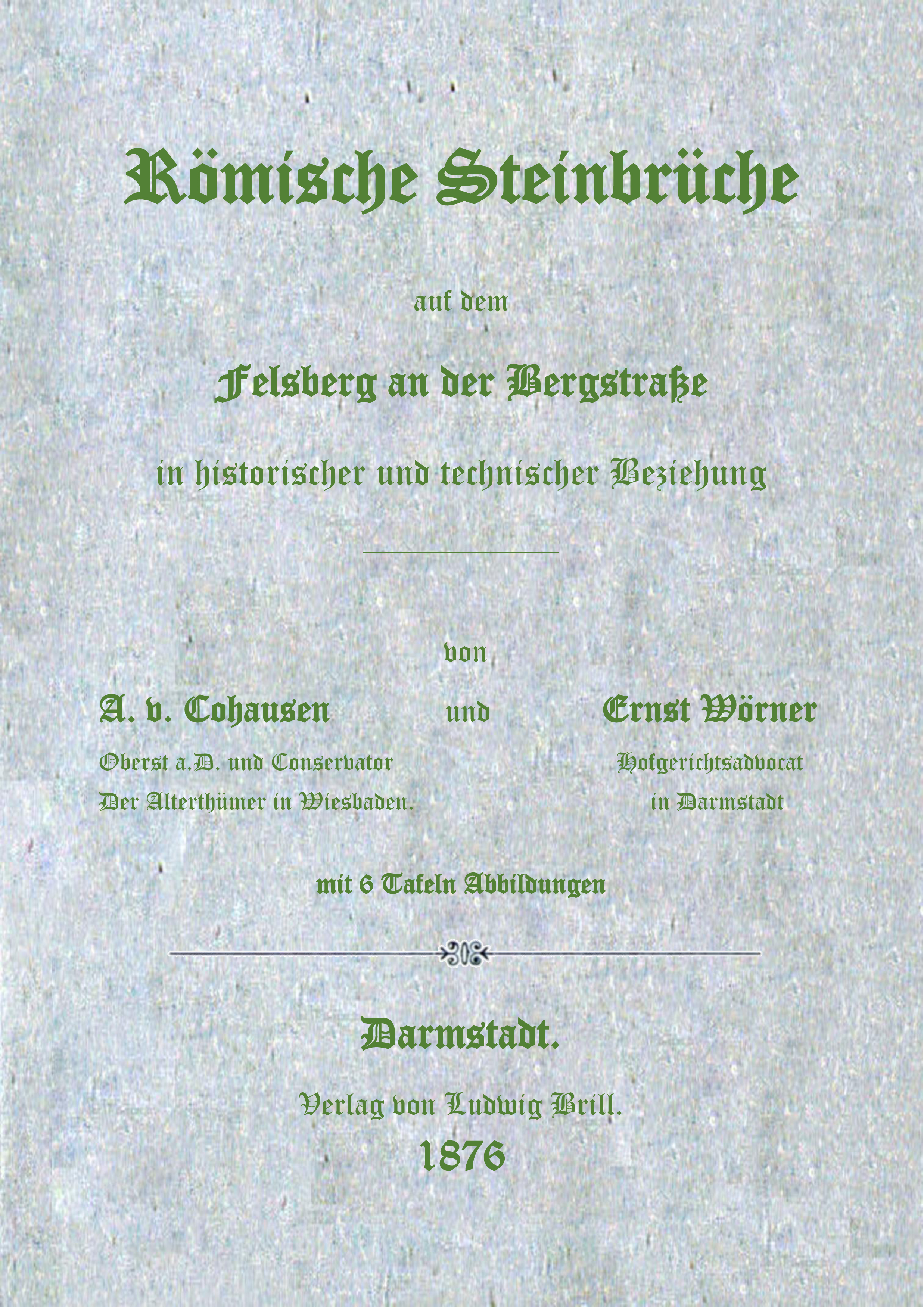

Bild 3 Grimmkarte 1763

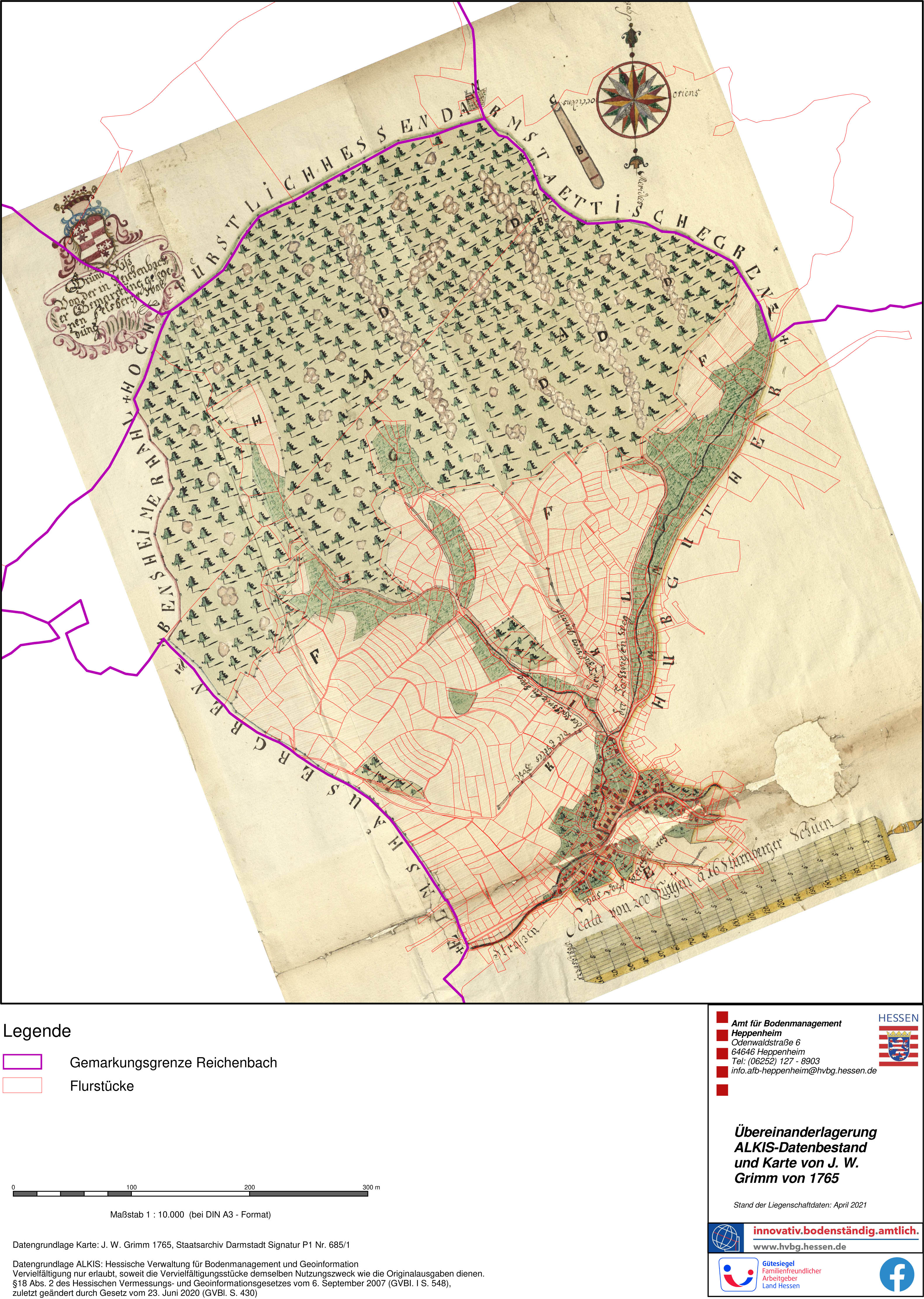

Grimms punktgenau vermessene Kartenzeichnung - die erste ihrer Art - zeigt den Felsberg und den Ort Reichenbach mit Feldern ringsum. Grimm setzte zur Kartierung erstmals die Methode der Triangulation ein, und seine Karte ist bis heute Grundlage für moderne Katastervermessungen. Dies wird bei einer Übereinanderlagerung der Grimmkarte mit aktuellen Katasterdaten deutlich. Mitarbeiter des Berufsverbandes der Vermesser, Bezirksgruppe Darmstadt waren im April 2021 so freundlich, die beiden Karten übereinanderzulagern.

Bild 4 Überlagerung hvbg Hessen

Im Folgenden soll es um „Die Rißzeichnungen des Felsberges mit dem Ort Reichenbach und der Reichenbacher Kirche des Geometers Johann Wilhelm Grimm (1703-1778)“ gehen. Jedoch folgen hier auch weitere Erläuterungen zum Leben und Arbeiten eines Geometers vor 250 Jahren sowie um die Sage vom Streit um den Felsbergwald.

Grimm fertigte für das Amt Schönberg aus fiskalischen Gründen zahlreiche Karten an. Die zuvor gültige Haingerichtsordnung wurde im 17. Jahrhundert durch eine genauere Beschreibung abgelöst, da sich - aufgrund von Bevölkerungswachstum und Grundstücksteilungen - Steuer-ungerechtigkeiten häuften.

Zuvor reichten einfache Niederschriften von Selbstangaben, persönlicher Übereinkunft und Bezeugungen zur Definition von Geländestrukturen und Grenzen für Steuererhebungen.

Erste Steuerregister wurden im 16. Jh. aufgestellt.

Ab 1719 strebte das Amt Schönberg die Schatzungsrevision und Kartierung an, und der Amtsschreiber Grimm führte dies durch. Zuerst kartierte er - sozusagen als Probearbeit - das Dorf Hohenstein bei Reichenbach.

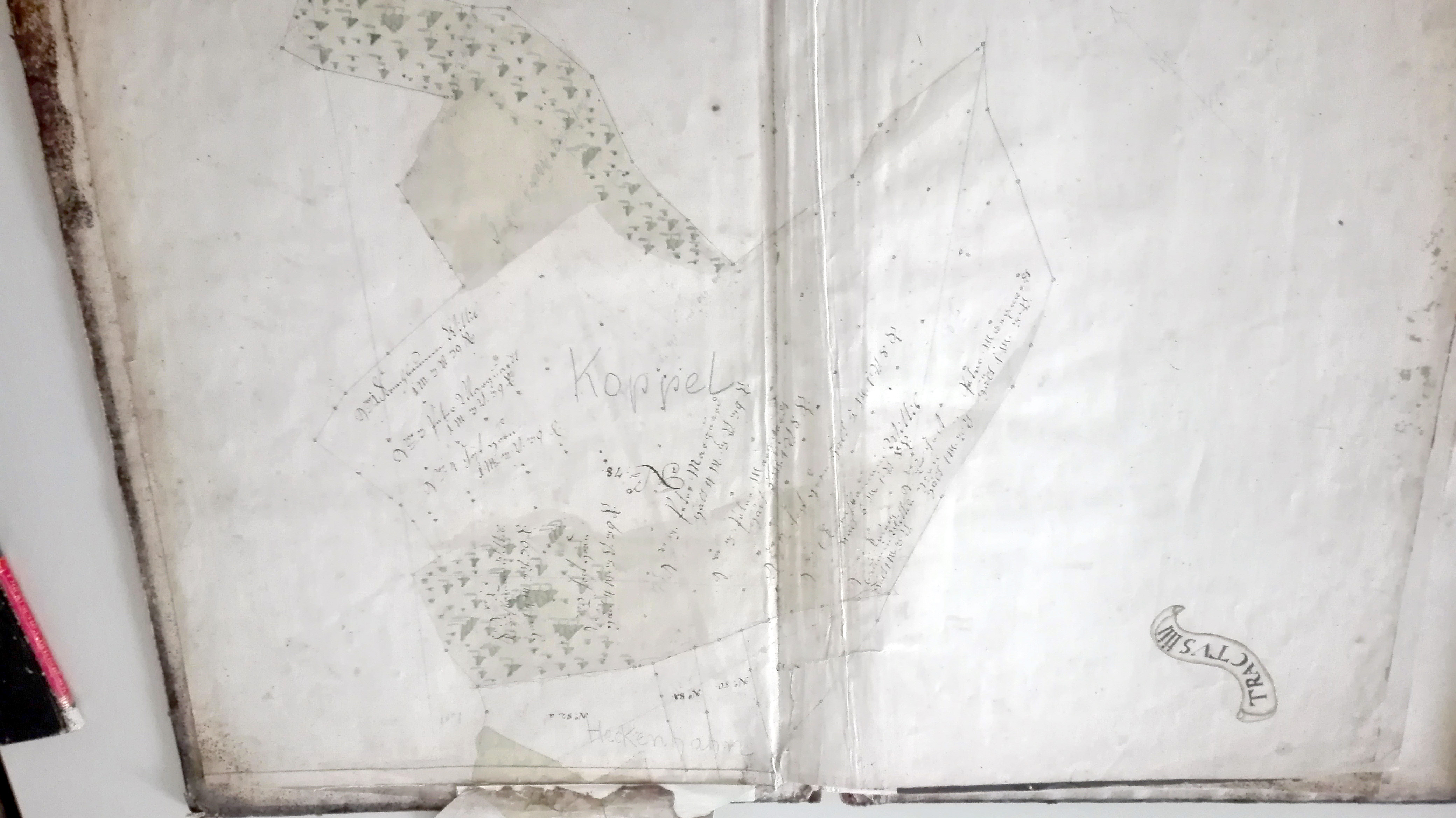

Bild 5 Hohensteintitel

Bild 6 Köppel

Es folgten die Erstvermessungen von Reichenbach, Gadernheim mit Lautern und Raidelbach, Seidenbuch und anderer Orte im Odenwald.

Für Reichenbach mit dem Felsberggebiet erstellte Grimm 1746 einen Entwurf mit Erläuterungen, den er 1763 als Reinzeichnung lieferte.

Bild 7 Grimmkarte 1746

Bild 8 Grimmkarte 1763

Die Erläuterungen beider Karten sind unterschiedlich, so daß ich mit Günther Dekker gemeinsam eine Übertragung der handschriftlichen Explicatio anfertigen konnte, die nur noch wenige unleserliche Lücken aufwies. Winfried Wackerfuß füllte noch weitere Lücken, so daß die Explicatio nun weitgehend komplett lesbar ist. Sie wird - mit Abbildungen der Grimmkarte und der Überlagerungskarte von 2021 im gedruckten Heft „Der Odenwald“ erscheinen.

Wie sah die Arbeit eines Geometers vor 250 Jahren aus? Welche Verhältnisse fand Johann Wilhelm Grimm auf den Ländereien in Reichenbach, Gadernheim und den anderen Dörfern vor? Wie lebte und arbeitete er, wie existierten die Menschen, die ja alle haupt- oder nebenberuflich Landwirtschaft betrieben?

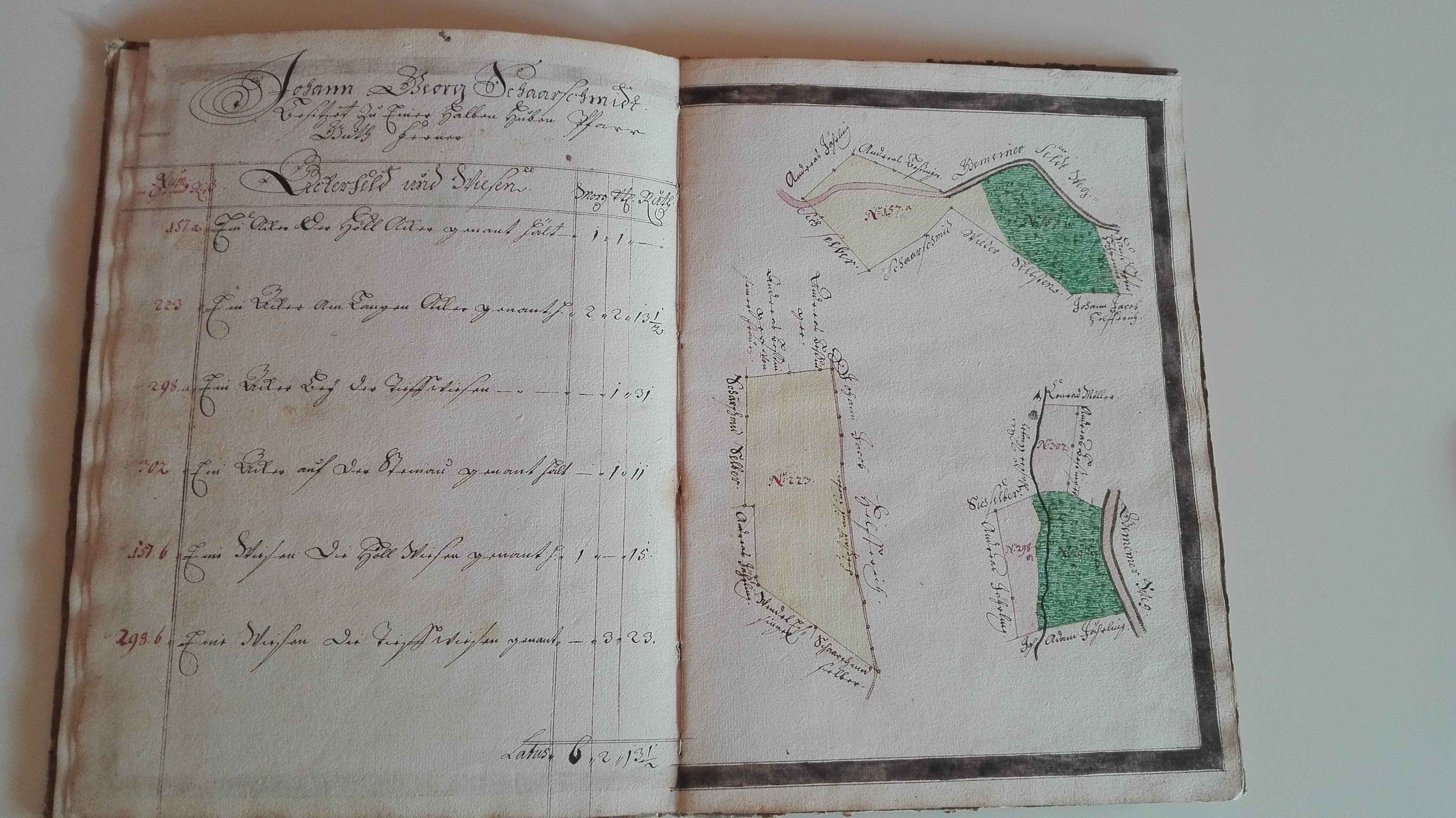

Grimm lebte in Reichenbach mit seiner großen Familie ab ca. 1734. Das Dorf Reichenbach hatte sich von den wenigen Huben und Häusern des Jahres 1455 bis zum Jahr 1700 auf 35 Bauernhofreiten mit 250 Seelen vergrößert. Daß die Häuser allesamt Hofreiten waren, auch das Pfarrhaus, ist zu erkennen auf dem Grimmschen Riß. Auch der Pfarrer betrieb also normalerweise Landwirtschaft, konnte dies jedoch aufgrund der Größe seines Kirchspiels nicht mehr leisten. Zu Grimms Zeiten (1741) gehörte die Hube daher zur Hälfte mit Hofreite und 21 Morgen Feld und Wiesen dem Landwirt Johann Georg Scharschmidt. Die andere Hälfte mit 22 Morgen teilte sich auf zwischen Andreas Beßinger und Andreas Jährling. Dem Pfarrer ging aus der Bewirtschaftung der große Zehnte zu.

Bild 9 Detail als Beispiel

Der Pfarrer durfte nicht mehr Vieh halten als ihm zustand. Da das Vieh auf Brach- und Waldweide getrieben wurde, hätte er sich durch mehr Vieh einen Vorteil verschafft, denn den Hirten zahlte die Dorfgemeinschaft. Drei Kühe, 1 Stierlein und 1 Kalb, 2 Gayl (Gäule) wurden ihm 1583 zugestanden. Selbst das auf dem Kirchhof wachsende Gras bot Anlaß zu Streitigkeiten, als der Pfarrer dafür Ziegen hielt. Dies sagt einiges über die Knappheit der Futtermittel jener Zeit aus.

Die Hofreiten lagen nahe beieinander um die Kirche gruppiert als Haufendorf. Gärten und Baumgärten (Bangert) umgaben die Häuser, und zu den Feldern hin schützte der Bannzaun, eine lebende Hecke, das ganze Dorf. Dieser war undurchdringlich für Wölfe, Rehe und Wildschweine und mußte von den Besitzern strengstens in Ordnung gehalten werden.

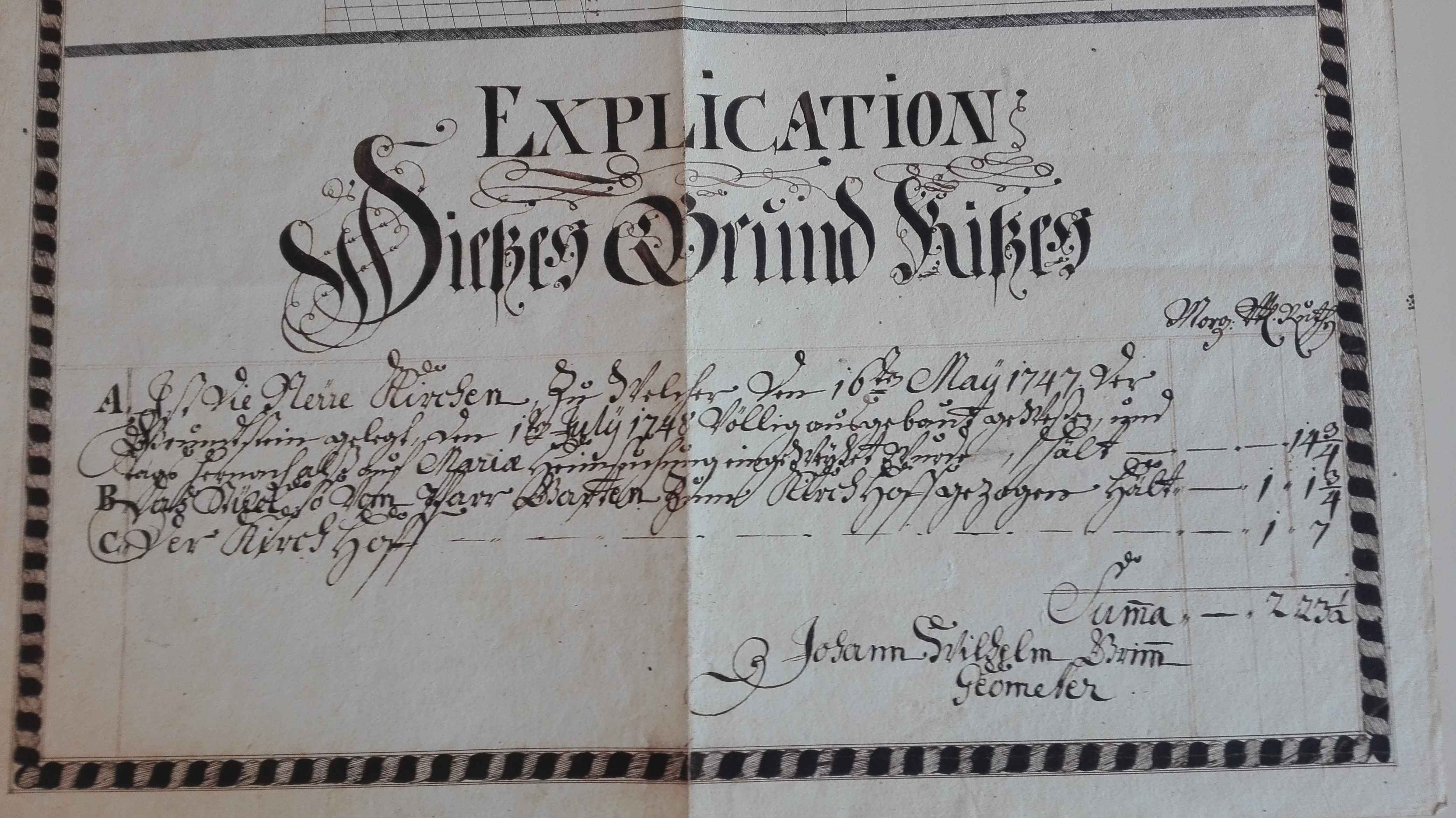

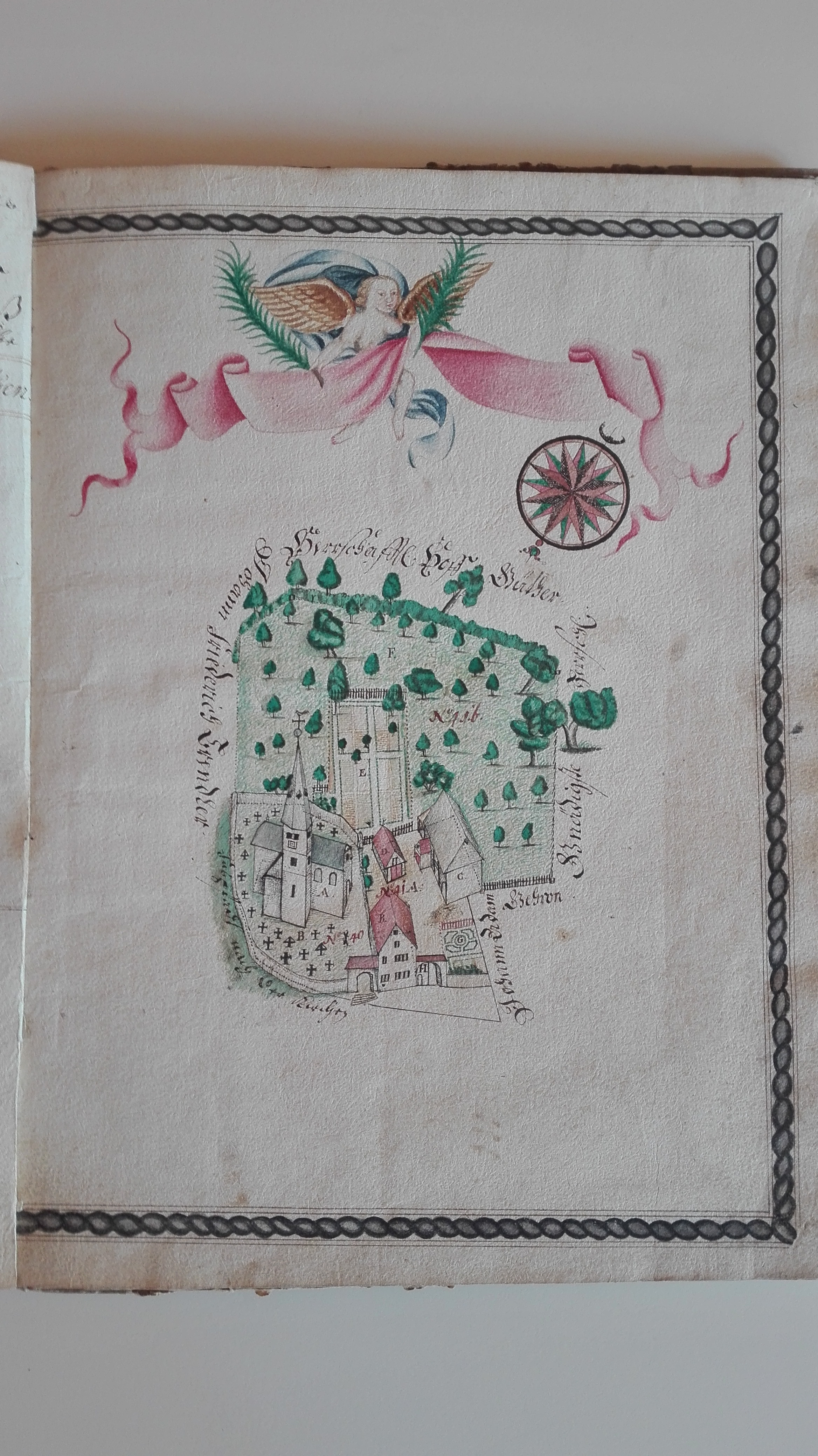

In Grimms Zeit fiel auch der Kirchenneubau im Jahre 1747. Das Rißbuch zu den Eigentumsverhältnissen der Reichenbacher Kirche mit angrenzenden Nachbargrundstücken konnte ich im Archiv der Ev. Kirchengemeinde Reichenbach abfotografieren. Darin findet sich auch die Zeichnung der früheren Kirche, erbaut um 1430.

Bild 10 Kirchenriß alt

Diese hatte ein quer zum Turm angeordnetes Schiff mit dem Eingang an der Westseite. So konnten die Gläubigen beim Betreten der Kirche am Sonntag morgen direkt ins von Osten - wo der Altar lag - einfallende Licht schauen. Um die Kirche herum lagen die Gräber auf dem eingezäunten Friedhof, westlich davon das Pfarrhaus mit Nebengebäude, südlich anschließend der Pfarrgarten, der umgeben war vom Obstgarten. Auf Grimms Zeichnung liest man umlaufend die Namen der Anrainer, beginnend an der Nordwestecke mit Johann Adam Gehron, es folgt „Gnädigste Herrschaftliche Hofgüther“ im Süden, östlich Johann Friedrich (unleserlich, auf der späteren Zeichnung erscheint hier Johann Nicel Gehrisch).

Für den Neubau der Kirche 1747 fertigte Grimm dieses Rißbuch an.

Bild 11 Buchdeckel

Die Kirche wurde in einem einzigen Jahr erbaut und präsentiert sich mit ihren roten Kanten aus Sandstein aus dem östlichen Odenwald als wichtiges Gotteshaus der damaligen Zeit: sie ist die erste große Kirche, wenn man aus Westen kommt, eigentlich ist sie für Reichenbach zu groß.

Bild 12 Kirchenriß neu

Ihre Mauern sind 1,2 m dick und aus Granit gebaut. Sie ist in Nord-Süd ausgerichtet und liegt mittig im umzäunten Bereich. An der nördlichen Kirchhofmauer sowie in der südöstlichen Ecke liegen Gräber. Das Pfarrhaus mit Hof liegt nordwestlich der Kirche, es folgen westlich die Pfarrgärten, südlich die Grundstücke von Johann Georg Dingeldein und Hans Peter Hochgenug. Östlich folgt das Gelände von Johann Nicel Gehrisch, nördlich des Kirchhofes die „Dorfstraß“. Die Besitzverhältnisse der Anrainer sind im Rißbuch detailliert dargelegt.

Es gibt keine Bauunterlagen für die neue Kirche, doch ist ihr Turm (34,46m hoch) etwas schief, wie sich herausstellte, als der Foto Amateur Club Reichenbach (FAC) bei der Vermessung herausfand. Dennoch ist die Kirche auf 5 cm genau gebaut und bei dieser Größe als Hallenkirche ohne tragende Säulen eine architektonische Meisterleistung. Die neue Ev. Kirche hat kein Patronat und verfügt nicht über eine Sakristei. Auf der Kanzel über dem Altar zeigt sich der gute Hirte mit seiner Stabschaufel zum Ausgraben giftiger Kräuter. Rechts des Altars befindet sich der Pfarrerstuhl, links der Fürstenstuhl (hinter Gittern). Das Allianzwappen der Fürsten Schönberg Battenberg ziert die Kirche.

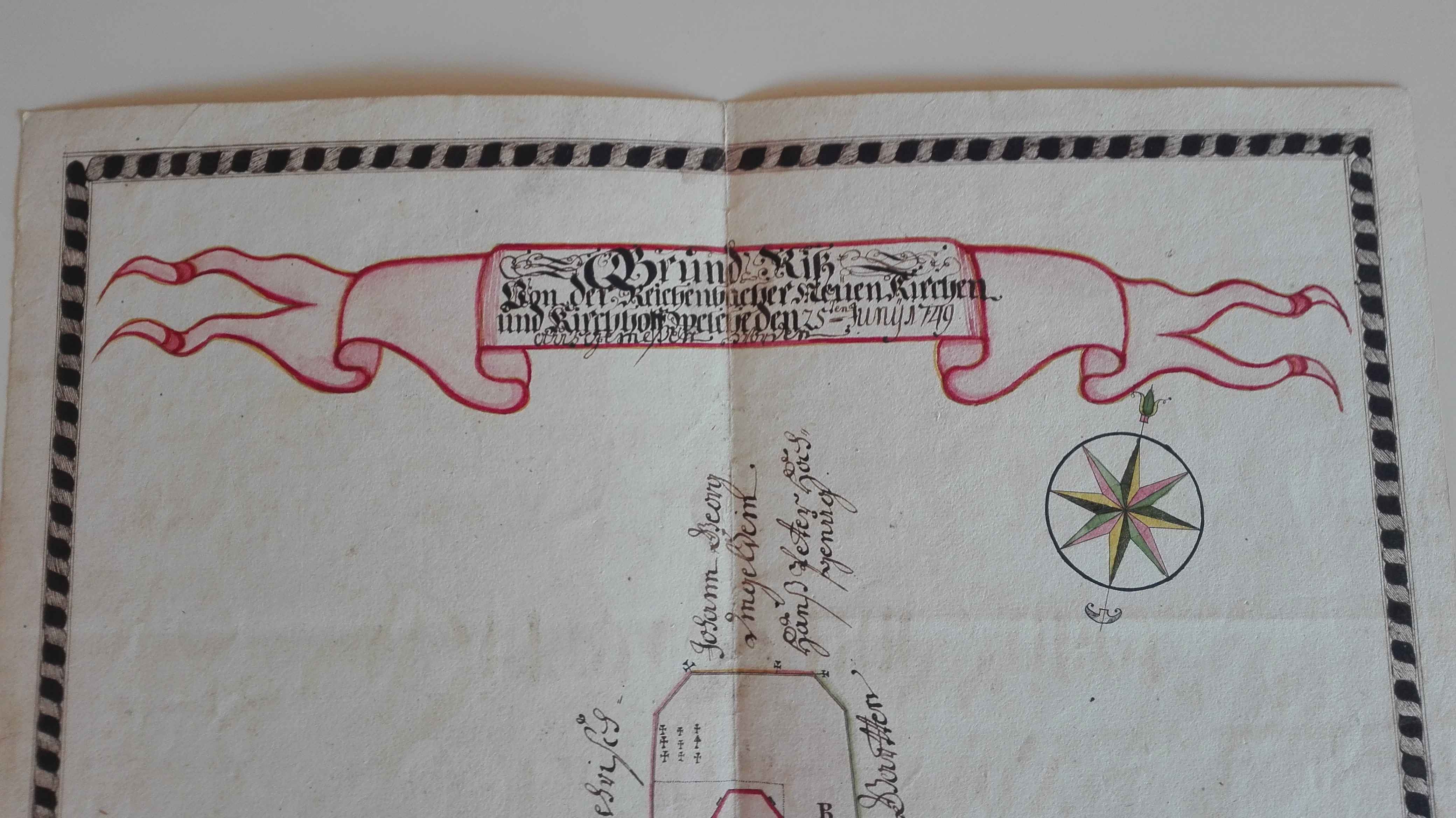

Grimms Kartenreinzeichnungen weisen stets die im eingangs vorgetragenen Grohrock-Zitat erwähnten „Verschnörkelungen“ auf. Auch im Kirchenrißbuch ist die Explicatio sowie der Anhang und alle Beschriftungen in kalligraphierter Handschrift ausgeführt. So zeigt das rot eingefärbte Banner im Kopf der Rißzeichnung der neuen Kirche die Inschrift „Grund Riß Von der Reichenbacher Neuen Kirchen und Kirchhof (...) 25ten Juny 1749 ausgemeßen worden“.

Bild 13 Kirchenriß Detail Banner

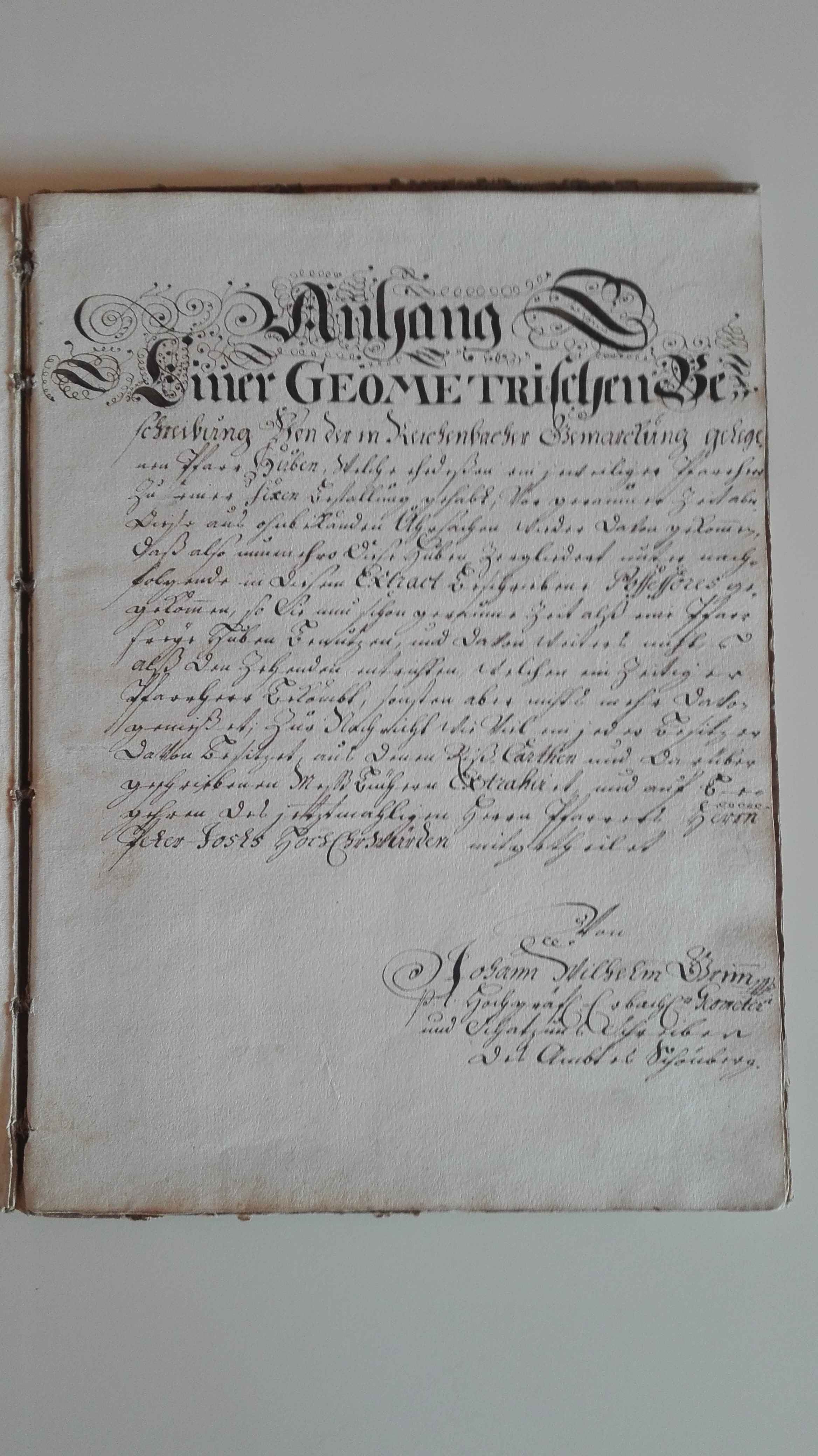

Der Anhang „Einer Geometrischen Beschreibung von der in Reichenbacher Germackung gelegenen Haus Huben...“

Bild 14 Kirchenriß Anhang

Diese Doppelseite zeigt den Besitz von Johann Georg Schaarschmidt, das zu einer halben Hube zum Pfarrgut gehört.

Bild 15 Beispiel Schaarschmidt

Johann Wilhelm Grimm erarbeitete nicht nur die Grundlagen der späteren Katastererfassung, er fertigte auch Vorlagen für Behörden-Dokumente an. So stellt Georg Grohrock im eingangs erwähnten unveröffentlichten Beitrag fest: „Da alle drei geretteten Bände nach gleichem, wahrscheinlich von Geometer Grimm entworfenen Schema aufgestellt sind, ... Vermutlich waren die Gemeinde-Rechnungen aller Gemeinden der Grafschaft ähnlich aufgestellt.“

Doch zurück zu den Karten:

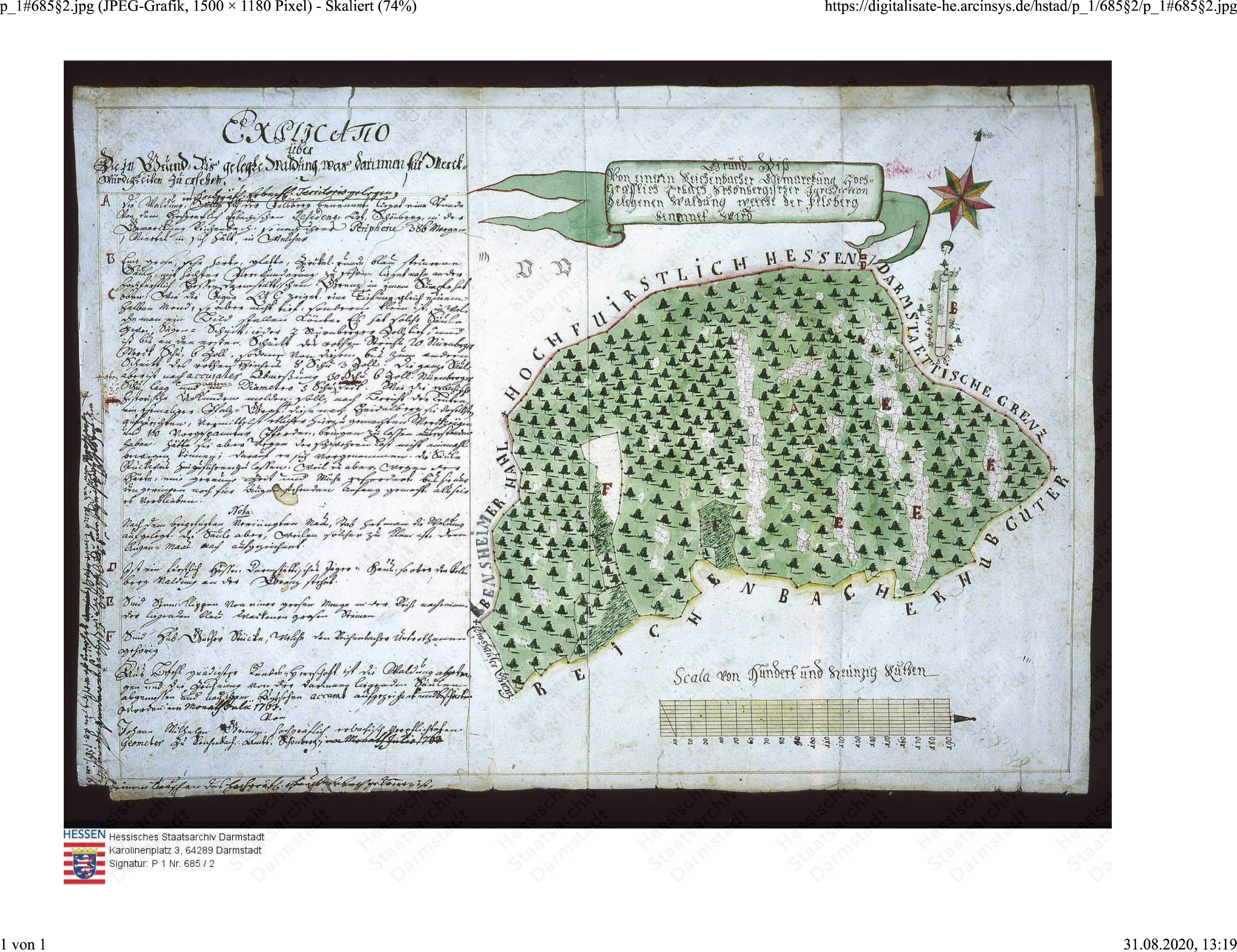

Der verwendete Maßstab basiert auf dem Nürnberger Schuh oder Fuß (=30,37cm). Für das Amt Schönberg, zu dem Reichenbach damals gehörte, wurde die Nürnberger Rute mit 16 Fuß verwendet, sie maß 4,859 Meter. Der Kartenmaßstab entspricht 1:1600.

Die Gemarkung wurde 1836 durch Geometer Schneider neu aufgemessen, dabei wurden die Koordinaten in Hessischen Klaftern (=2,5m) und Zoll (=2,5cm), bezogen auf den Nullpunkt Stadtkirchturm Darmstadt, angegeben. Georg Grohrock schließlich setzte die Koordinaten in das Gauß-Krüger-System um. Aufgrund der oft starken Abweichung der Himmelsrichtungsrosetten in Grimms Karte hält Grohrock es für unwahrscheinlich, daß Grimm mit der Bussole (= Präzisionskompaß) gearbeitet hat.

Der Norden hat es historischen Kartenzeichnern noch nie so besonders angetan: alte Karten sind „orientiert“, das heißt nach Sonnenaufgang (Osten) ausgerichtet. Osten ist also oben. Erst im 14. Jh. orientierten sich einige Kartenzeichner um und setzten Norden nach oben, als Araber den Magnetkompaß aus China einführten. Es dauerte jedoch noch ein paar Jahrhunderte, bis sich die wissenschaftliche Methode gegen religiöse Vorgaben durchsetzen konnte, und so nahm man es noch zu Grimms Zeiten im 18. Jahrhundert nicht allzu genau mit der Einnordung.

Die Vermessung im Gelände mit Hilfe der Meßkette wurde mit Dreiecken von 500-600 Meter Seitenlänge erstellt. Ob Geometer Grimm dazu mit dem Astrolabium oder der Bussole arbeitete, ist also nicht klar. Jedenfalls sind seine Karten keine Meßtischblätter, da die endgültige Umsetzung ja nicht im Gelände am Meßtisch, sondern zuhause in seiner Reichenbacher Wohnung erfolgte.

Bereits 100 Jahre früher wurde die Grafschaft Erbach mit angrenzender Herrschaft Breuberg und anderen benachbarten Orten durch Bernhard Cantzler (ca. 1563-1626, er war u.a. Keller in Michelstadt) kartiert, jedoch nicht nach der Methode der Triangulation oder Dreiecksmethode.

Ab 1719 erfaßte Grimm für das Amt Schönberg Wald, Wiesen, Äcker und Gärten nach Dreiecksmethode, die Parzellenvermessung ist 1745 abgeschlossen.

Der Begriff „Tractus“ ist lateinisch für „gezogen“: zwei Kettenzieher zogen zwischen zwei mit Stäben bzw. Fähnchen markierten Punkten eine Meßkette von 14,6 Meter Länge stramm. Dies war die kürzeste Verbindung zweier vorher durch die Anrainer und den Aufsichtshabenden der Herrschaft abgesteckter Grenzmarkierungen. Die Traktus-Risse wurden in den Gemeinden in einer mit einem Schloß verwahrten Blechbüchse aufbewahrt.

Im Auftrag der Fürstenauischen Regierung entwarf Grimm 1749 ein ausführliches Vermessungskonzept als Richtlinie für geometrische Kartierungen. In seiner Instruktion sind Pflichten und Rechte des Auftraggebers und des Geometers verzeichnet. So ist das Papier vom Auftraggeber zu stellen, außerdem Sorge zu tragen daß alle Marksteine freigelegt werden und Grenzstreitigkeiten dokumentiert bzw. beigelegt werden. Kettenzieher und Träger werden gestellt, Lohn und Verköstigung getragen. Der Geometer dagegen zieht auf eigene Kosten zusätzliche Arbeiter hinzu und trägt die komplette Haftung. Karlheinz Rößling legte 1992 in seinem

Beitrag „Frühe Parzellenvermessungen im Odenwald - am Beispiel des Geometers Johann Wilhelm Grimm (1703-1778) in der Grafschaft Erbach“ in: Beiträge zur Erforschung des Odenwaldes und seiner Randlandschaften Band V, Breubergbund

im Einzelnen dar, welche Schwierigkeiten Grimm mit „der Regierung“ - sprich dem Auftraggeber - und den Untertanen hatte. Anstehende Zahlungen wurden sehr zögerlich vorgenommen, Papier wurde nicht pünktlich und im richtigen Format geliefert, und über die Untertanen schreibt Grimm, daß der Unverstand von Gemeinden und Untertanen zu beklagen sei, diese sähen den Nutzen seiner Arbeit nicht ein. Kein Wunder: durch die durchgängige Umstellung der Bemessung eines Morgens von früher 180 Ruten auf 160 Ruten fühlten sich die Ansässigen steuerlich übervorteilt, und die Gemeinden hatten die Vermessungskosten anteilig zu tragen. Grimm sprach hier von Halsstarrigkeiten.

Zur Entlohnung zitiert Rößling einen umfangreichen Briefwechsel. So seien im Amt Schönberg und im Kurpfälzischen Lindenfels Papier, Schreibmaterialien, Farben von den Untertanen beschafft worden. Im Amt Fürstenau habe er nach mehrjähriger Tätigkeit nichts profitiert, während er im Amt Schönberg und Lindenfels stets Logis und Holz frei hatte. Die Pfalz zahlte ihm sogar monatlich 3 Gulden, Schönberg stellte monatlich einen Klafter Holz, das entsprach 4 Gulden. Grimms jährliche Kosten für Quartier und Holz lagen bei 30 Gulden. Für seine Arbeit im Fürstenauischen waren ihm Außenstände von 100 Gulden entstanden. 1757 schließlich versucht Grimm wenigstens noch seine Auslagen einzufordern: bei den Grundrissen von Langen-Brombach, Weitengesäß, Ober-Finkenbach, Falkengesäß und Airlenbach reduzierte er seine Forderungen um ca. 30%.

Grimms Instruktion aber, wie die Vermessung vorzunehmen ist, wurde schnell zum Standard der Kartografierung, nach dem ersten Büchlein „Vom Feldmässen“ von Bernhard Cantzler 1622.

1750 gab es bereits das Fach Feldmeßkunst am Pädagog (Gymnasium) in Darmstadt.

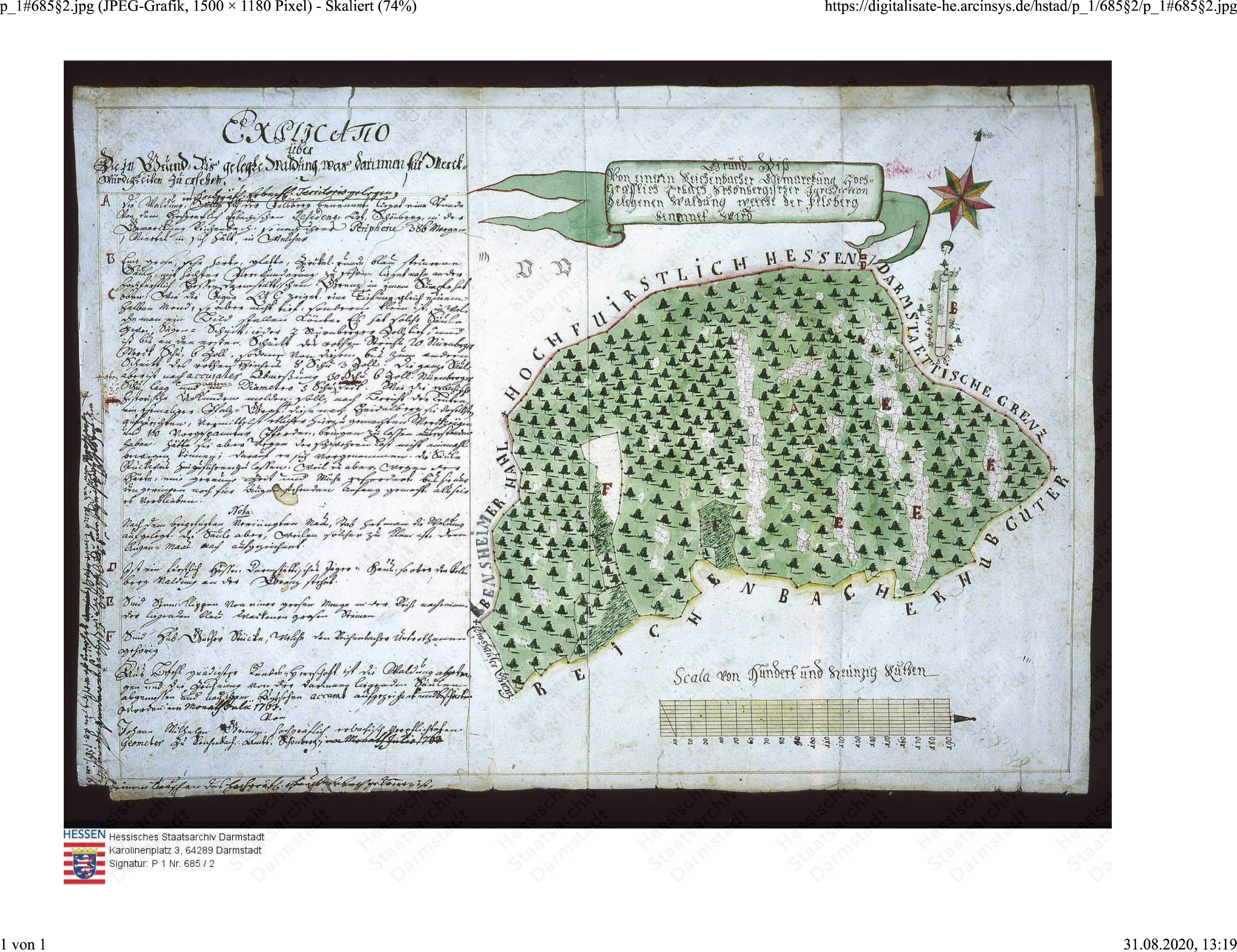

Exkurs: Der Felsberg und der berühmt gewordene Streit um den Felsbergwald

Lange bevor man die römerzeitliche Bedeutsamkeit des Felsenmeeres erkannte, und lange bevor das Felsenmeer zur touristischen Attraktion wurde, machte der Wald rechts und links des Blockstroms von sich reden: immer wieder kam es zu Streitigkeiten über die Waldnutzungsrechte.

Im Laufe der Zeit hatten sich, insbesondere durch die Bevölkerungsentwicklung, enige Ortschaften aus der karolingischen Basinsheimer Marca, der Mark Bensheim, herausgelöst und eine eigene Gemarkung gebildet. Nur der Wald blieb gemeinsames Gut zur Nutzung als Bauholz und Brennholz und als Viehweide für Schweine, Kühe und Ziegen. Rivalitäten um die Waldnutzung blieben nicht aus, vor allen Dingen im 15. Jahrhundert, als es zwischen Reichenbach und Bensheim zu einem Streit kam. Dabei wurden Beschuldigungen ausgesprochen, es entbrannten regelrechte Kämpfe und Schlägereien, es kam zu Viehpfändungen.

Eine Sage berichtet davon, wie Bensheim und Reichenbach einen Prozeß um den Felsbergwald führten: beide behaupteten, der Felsbergwald sei ihr alleiniges Eigentum. Lange Zeit beschäftigte man Advokaten, bis endlich beschlossen wurde, daß jede Partei sechs Männer bestimmen sollte, die auf dem Bensheimer Rathaus den Streit schlichten sollten.

Bis dahin sah es nach einer möglichen Einigung aus: die Bensheimer sollten die obersten Märker sein, die Reichenbacher lediglich Inmärker, die sich mit Bensheim zu arrangieren hätten. Jene wiederum sollten den Reichenbachern den Felsberg nicht verbieten.

Dieses auf dem Papier salomonische Urteil wurde durch die traditionell auf Grenzgänge folgende Zeche zunichte gemacht, wenn man der Sage Glauben schenken darf: als die Reichenbacher Gemeinderäte gelobt hatten, die Belange ihrer Mitbürger auf das beste zu vertreten und auf dem Bensheimer Rathaus vorsprachen, hatten sich die Bensheimer mit einem Fäßlein ihres besten Weines zum Frühtrunk gerüstet.

Während der Verhandlungen tranken die Bensheimer ihren Gegnern solange zu, bis diese von dem Recht ihrer Gastgeber ganz überzeugt waren und den größten und schönsten Teil des Waldes den Bensheimern zusprachen.

Die Gemeinde Reichenbach war so schändlich betrogen worden, die schlechten Gemeinderäte wurden ihres Amtes enthoben und die Sage berichtet, daß sie bis auf den heutigen Tag keine Ruhe im Grabe gefunden haben. Im Advent sollen sie aus ihren Gräbern steigen und im Felsbergwald umhertanzen, der durch ihre Schuld zur Bensheimer Gemarkung gehört. Als Irrwische seien sie bis in die Straßen von Reichenbach gekommen, wo sie vor den Fenstern der Leute herumtanzten und sich balgten daß die Funken flogen.

Auch in späteren Jahren berichten die Chroniken immer wieder von Prügeleien, der Geiselnahme einer Kuh und Holzdiebstahl. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gipfelte der Streit im so genannten „Holzkrieg“ zwischen Bensheim und Reichenbach, dahinter standen zwei Territorialmächte: hinter Bensheim stand Kurmainz und hinter Reichenbach Kurpfalz bzw. die Grafen von Erbach, die im benachbarten Schönberg residierten. Zur Wahrung des Friedens mußten auf dem Felsberg 24 kurpfälzische Reiter mit Karabinern stationiert werden. Am 7. Mai 1767 meldete der Bensheimer Schütz Heeb, daß die Reichenbacher am Hauptgrenzstein des Felsberges das Kurmainzer Wappen abgeschlagen hätten. Im September wurde Heeb mit einigen Holzlesern bei der Begehung des Felsbergwaldes von den kurpfälzischen Reitern mit bloßem Säbel attackiert.

Endlich konnte am 20. Dezember 1815 die Teilung urkundlich festgeschrieben werden. Und als im letzten Jahrhundert die Landesregierung in Wiesbaden verfügte, daß der Felsbergwald zu Reichenbach gehören soll, machte der Bensheimer Bürgermeister Stolle keine Einwände geltend. So ändern sich die Zeiten.

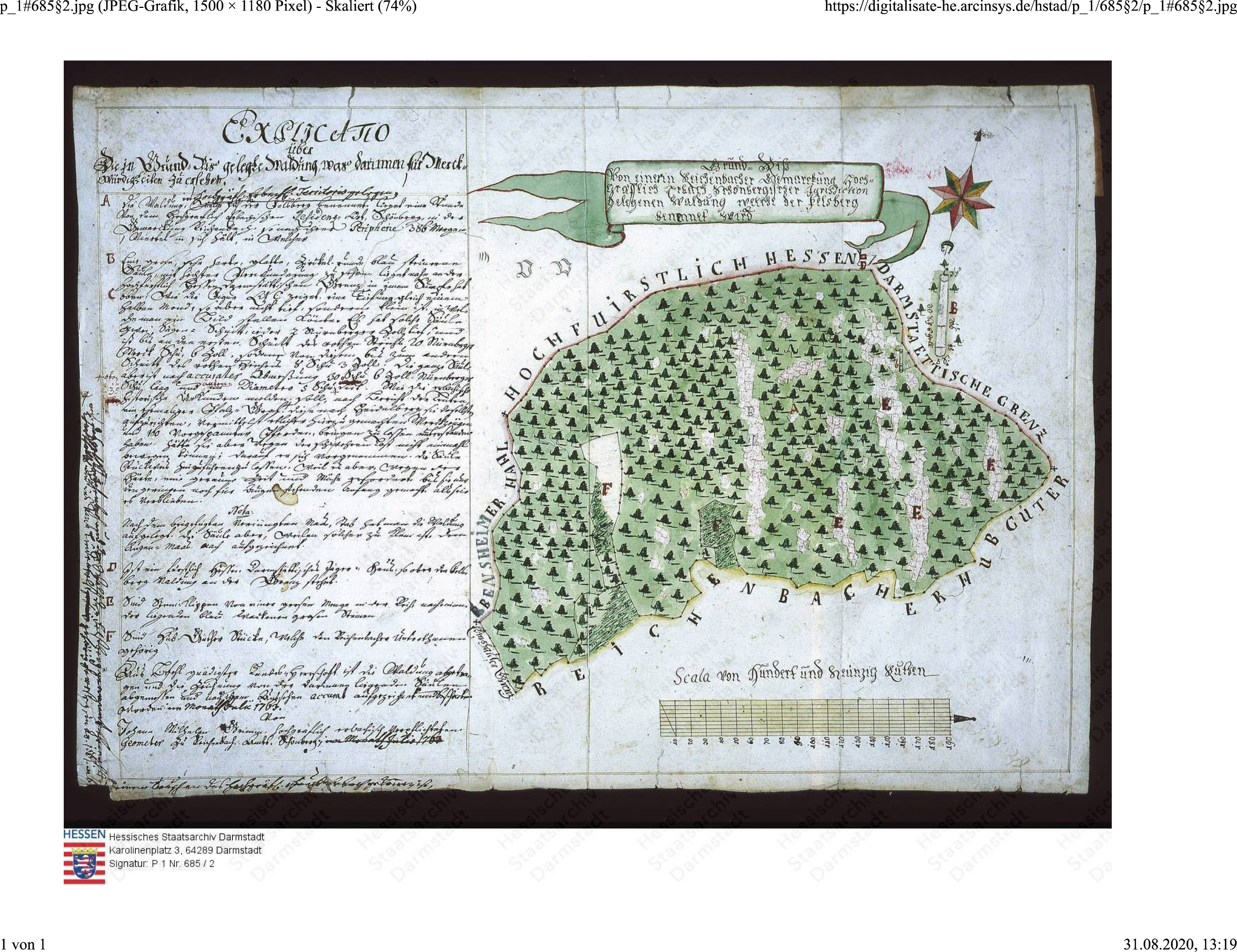

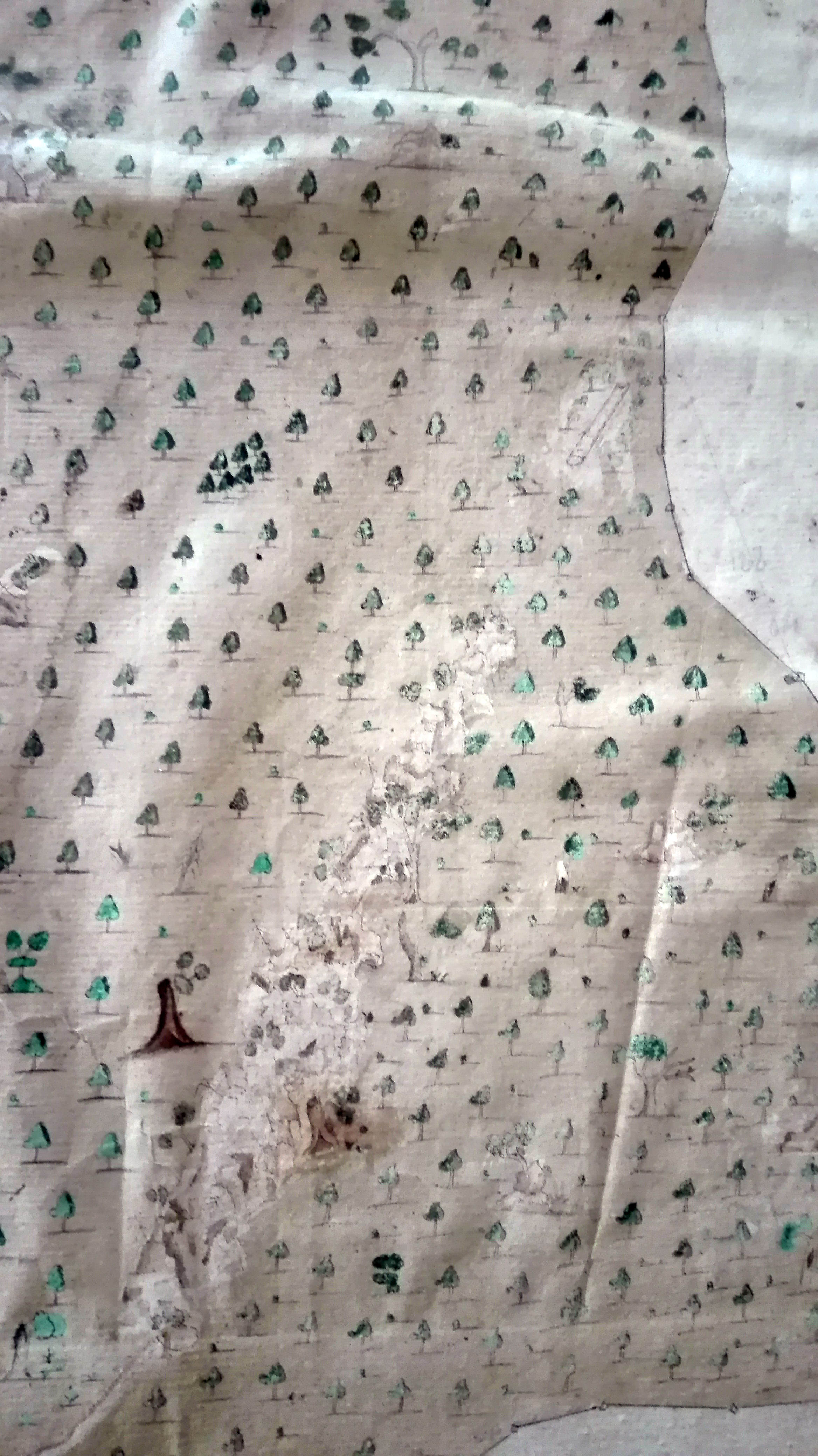

Der vorliegende Plan des Felsbergwaldes wurde für die Gräflich Erbachische Rentkammer durch den Geometer Grimm 1763 angefertigt und fällt damit in die Zeit des „Holzkrieges“ zwischen Bensheim (Kurmainz) und Reichenbach (Kurpfalz = Erbach).

Bild 16 Grimmkarte 1763

Gezeichnete Details in dieser Karte: Felsen mit römischen Bearbeitungsspuren und Baumindividuen

Bild 17 Felsberg-Detail

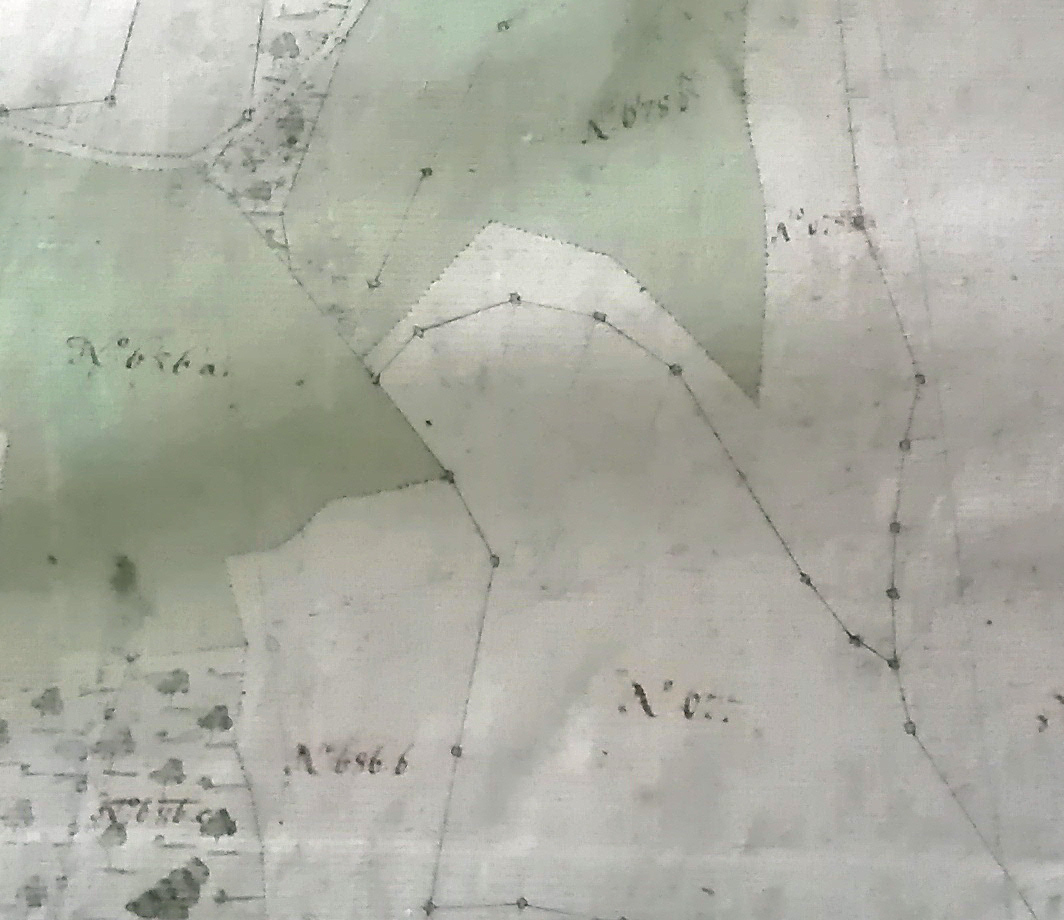

Am Beispiel von Tractusriß 10 zeigen sich deutlich die eingezeichneten Meßpunkte, zwischen denen die Kette gezogen worden war.

Bild 18 Felsberg Tractus 10

Erstmals in kartografisch korrekter Lage gezeichnet wurde die Riesensäule vom Geometer Johann Wilhelm Grimm

Bild 19 Grimm Riesensäule

Allerdings stellte Grimm die Riesensäule stark vergrößert dar, damit sie im Kartenmaßstab erkennbar wird.

Bild 20 Foto Riesensäule

Die Zeiten nach Grimms Tod waren weiterhin von Kriegen bestimmt, jedoch wurden die hier beschriebenen Dörfer davon nicht so stark betroffen. Grimm starb 1778, und 1813 wurde im Land Hessen die Leibeigenschaft abgeschafft. Damit ergaben sich für die Bevölkerung ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten. Bereits zu Grimms Zeiten nahm die Bevölkerung stark zu, es gab immer mehr bäuerliche Kleinbetriebe im Nebenerwerb und weniger Großbauern.

Weitere Kriege und Hungerjahre folgten und führten zu Teuerungen, so daß sich bald nur noch Großbauern das Saatgut leisten konnten.

Grimms Nachfolger im - inzwischen errichteten - Großherzogtum Hessen wurde der Historiker Georg Wilhelm Justin Wagner (1793-1874), er erstellte 1829 eine Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogtums Hessen.

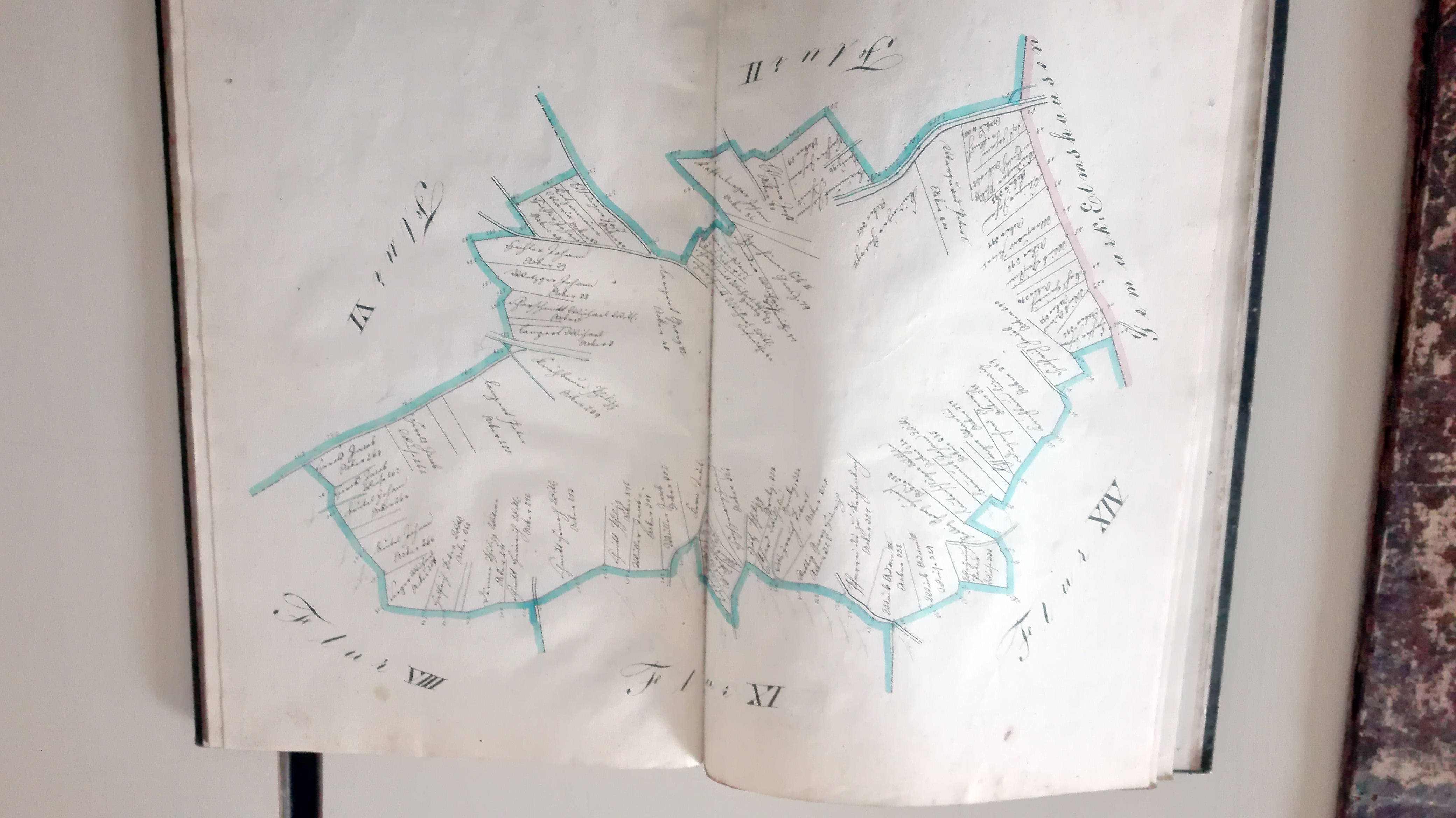

Eine weitere karthographische Vermessung der Lautertaler Ortschaften wurde nicht von Wagner, sondern von Geometer Schneider vorgenommen (1836). Nachdem 1803 und 1815 neue territoriale Gebiete wie Starkenburg zu Hessen-Darmstadt gekommen waren, wurde die erneute Vermessung auf der Basis der Grimmsschen Arbeit erforderlich.

Bild 21 Schneider-Flur 1

Um die erste Klammer um meinen Vortrag zu schließen:

Georg Grohrock vermerkt, daß sich 100 Jahre nach dem Ende des 30jährigen Krieges die Bevölkerung soweit erholt hatte, daß in Gadernheim „alle Äcker und Wiesen bis auf Höhen von 550m ü. NN am Westergiebel, gegen Neunkirchen sowie zwischen Kaiserturm und der Kolmbacher Grenze wieder in landwirtschaftliche Kultur genommen waren.“

Georg Grohrock, Der Geometer Johann Wilhelm Grimm (1703-1778) und seine Arbeiten in Reichenbach und Umgebung, Geschichtsblätter des Kreises Bergstraße (GKB) 34, 2001

Grohrock führt als Beleg für die weitgehende landwirtschaftliche Nutzung der Flächen an, daß Grimm zum Einsatz des Dreiecksnetzes zur Vermessung freie Sicht benötigte, der Baumbestand dürfte danach eher schwach gewesen sein. Mit der Abschaffung der Dreifelderwirtschaft Mitte des 18. Jahrhunderts blieb der größte Teil des offenen Landes noch in der Ackernutzung, Wiese fand sich nur in Bachniederungen, wo man nicht pflügen konnte.

Hecken, Gemüseäcker und Obstwiesen umgaben die Dörfer, ganz weit hinaus lagen die Wälder, bei weitem nicht so ausgedehnt wie heute. Das zeigt auch eine Beschreibung im eingangs erwähnten Werk des A. Von Cohausen zum Felsenmeer:

Die Riesenkiste „liegt unweit des Ausgangs des Waldes“ - die auf 350 m Höhe westlich der früheren Felsenmeer-Brücke etwas oberhalb und verborgen gelegene Riesenkiste wird bei Cohausen als „Die Kiste“ bezeichnet (S. 28 Nr. 10 Fig. 26). Heutzutage liegt die Riesenkiste mitten im Wald, während die Feldflur erst unterhalb 280m Höhe beginnt.

Bild 22 Foto Riesenkiste

Weitere Grimm-Karten

Von Gadernheim, Lautern und Raidelbach stellte Johann Wilhelm Grimm 1751 eine Karte her, sie liegt im Staatsarchiv Darmstadt unter Signatur P_1#2170.

Bild 23 Grimmkarte: Grund Riß von denen Hochgraeflich Erbachischen Dorffschafften und Gemarckungen Lautern, Gadernheim und Raidelbach

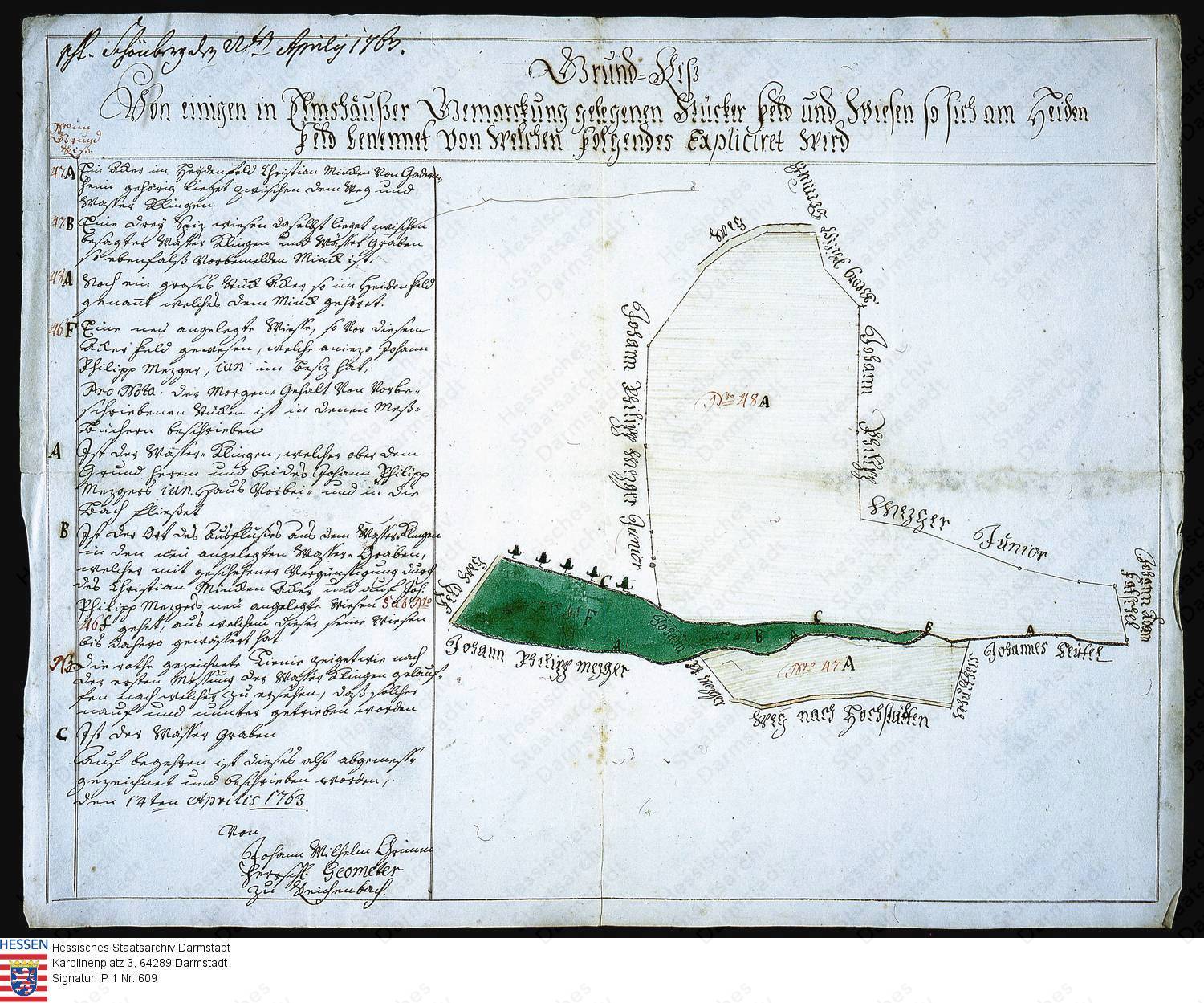

Bild 24 Grimmkarte Grundriß von einigen in Elmshäuser Gemarkung gelegenen Stücker Feld und Wiesen, so sich am Heidenfeld benennet, von welchen folgendes expliziert wird, HStAD, P1 Nr. 609

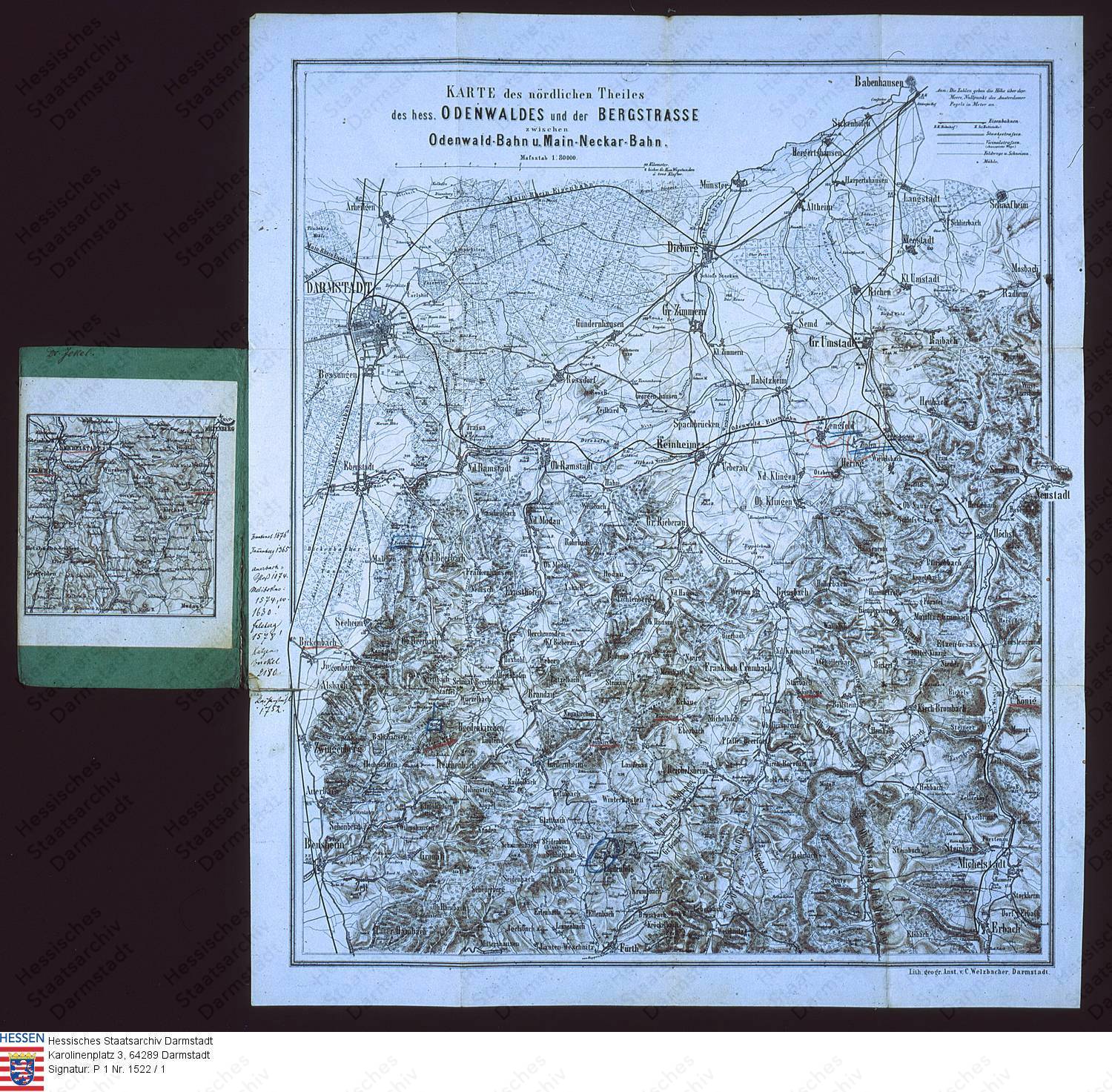

Bild 25 Welzbacher 1890

Karte des nördlichen Theiles des hess. Odenwaldes und der Bergstrasse zwischen Odenwald-Bahn und Main-Neckar-Bahn,

Maßstab 1:80.000 HStAD P 1 Nr. 1522/1-2 - hier hat die Industrialisierung mit der Kartierung der Bahnstrecken bereits Zeichen gesetzt. Die Karte wurde um 1890 in der Lithographenanstalt Welzbacher in Darmstadt gedruckt.

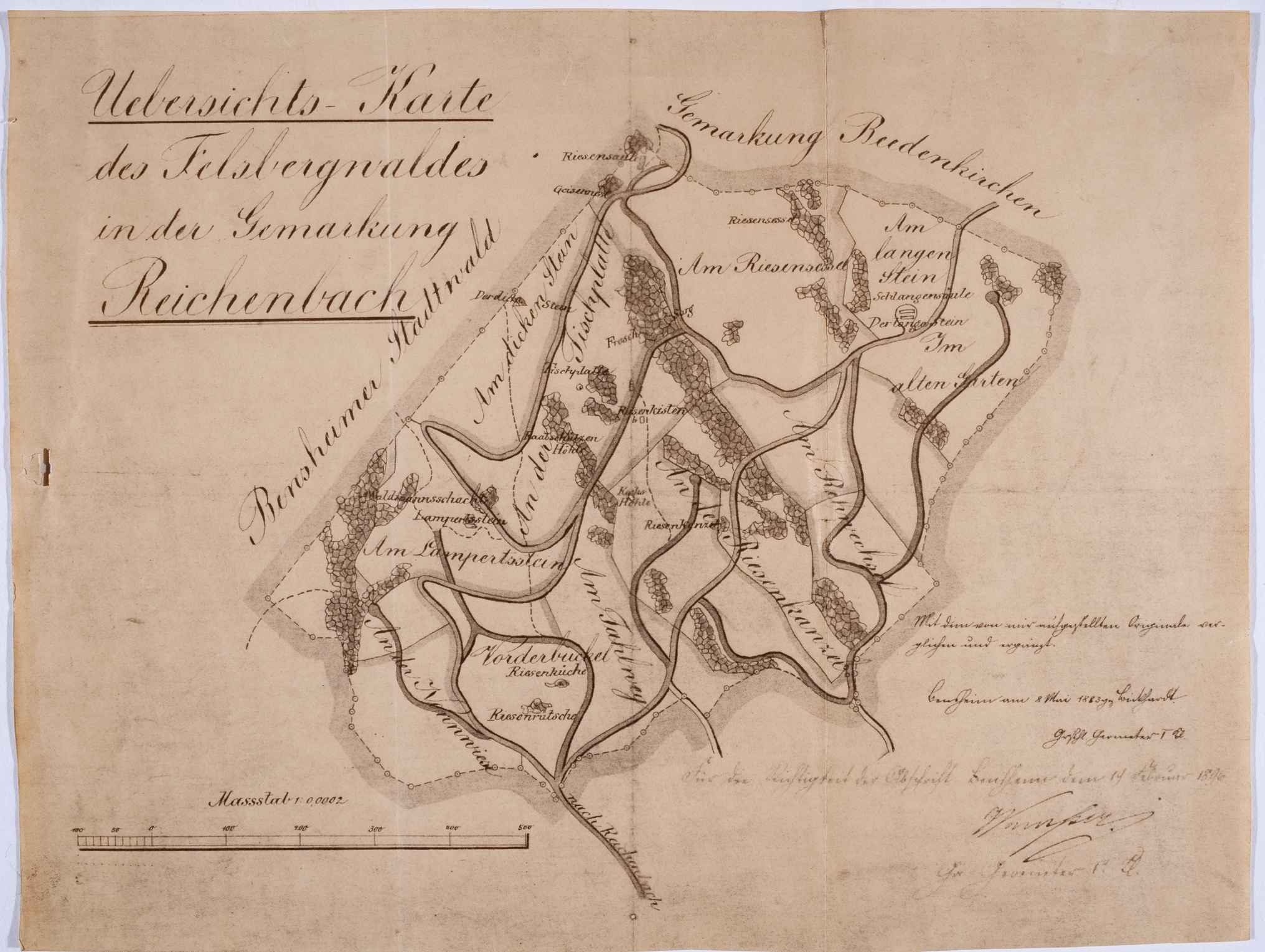

Bild 26 Felsbergwald 1896

Übersichts-Karte des Felsbergwaldes in der Gemarkung Reichenbach: Mit dem von mir aufgestellten Originale verglichen und ergänzt, Bensheim am 8. Mai 1883 gez. [Heinrich] Bickhardt, Gr[o]ßh[erzog]l[icher] Geometer I. Kl[asse]; Für die Richtigkeit der Abschrift, Bensheim, dem 19. Februar 1896 [Wilhelm] Wamsser, Gr[oßherzoglicher] Geometer II. Kl[asse].

Maßstab 1:5000

Die zweite Klammer um meinen Vortrag

Die Rißzeichnungen Grimms waren so exakt, daß Georg Grohrock mit einem deutlich lesbaren Seufzen vermerkte:

„Der Verfasser wäre 1949 froh gewesen, wenn ihm die Grimmschen Karten beim Aufsuchen fehlender Grenzsteine zur Verfügung gestanden hätten“.

Als Grohrock die Grimmkarten endlich vorlagen, stellte er fest daß alle Details so genau eingezeichnet waren, daß mit ihrer Hilfe alle 271 Gadernheimer Gemarkungsgrenzsteine auffindbar waren. Lediglich die Richtungsrosetten zeigten eine zum Teil starke Abweichung von der Einnordung. Und Karlheinz Rößling stellt zu unserer Zeit fest: die Einzelrisse fügen sich nahtlos aneinander, Grimm hat mit großer Genauigkeit gearbeitet.

Die dritte Klammer um meinen Vortrag

Zwei Geometer: Johann Wilhelm Grimm im 18. Jahrundert, kurz vor Einsetzen der Industrialisierung - und Georg Grohrock, der intensiv zu Grimm geforscht hat und am Ende des 20. Jahrhunderts bereits den Landschaftszustand postindustrieller Prägung konstatieren mußte. Zwischen beiden liegen wenige Jahrzehnte, die unser aller Leben grundlegend verändert haben - gemessen am langen Zeitraum seit der Seßhaftwerdung der Menschen.

Beispiel Reichenbach:

1455: 11 Huben, 3 Hofstätten, ein Erbleihhof, 6 Häuser (darunter die Creyß-Mühle)

1700: 35 Bauernhofreiten mit 250 Seelen

1806: 60 Häuser mit 545 Seelen

1836: 122 Häuser - die neu entstandenen Häuser waren keine Bauernhöfe, sondern kleinere Häuser von Handwerkern, Taglöhnern und Händlern.

Ortsbürgerregister 1839: 48 Landwirte, 125 Taglöhner, 18 Schuster, 15 Maurer, 10 Leineweber, 7 Grobschmiede, 3 Nagelschmiede

1840 Bau der Provinzialstraße, neues Rat- und Schulhaus; viel Zuzug von auswärts

1841: Kupferbergwerk Hohenstein

1852: Blaufarbenfabrik Marienberg

1854: Pappdeckelfabrik Tempel

1880: Steinmetze aus dem Fichtelgebirge wandern zu und nehmen im Felsberg die Arbeit auf

Das Bauerndorf Reichenbach wird endgültig zum Industriestandort.

1936 besteht die Bevölkerung zu 70% aus Arbeitern und 30% Landwirten.

2024: die Solidarische Landwirtschaft Hoxhohl könnte auf einem 3/4 Hektar Land (= 10.000 m² oder ein Feld mit 100x100 Meter Seitenlänge) mit 70 verschiedenen Kulturen das gesamte Dorf Klein-Bieberau (350 Einwohner) mit Biogemüse versorgen. Landwirtin Vivian Glover: „Das würde natürlich auch in Ernsthofen, Asbach, Neutsch oder sonst wo funktionieren.“

Dezentralisierung als Möglichkeit, in unserer postindustriellen Epoche eine gesunde, regionale und saisonale Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, muß in die Konzepte künftiger Entscheidungen einfließen.

Sei es im Getreideanbau (es gibt im Odenwald noch zwei Mühlen!) oder in der Weidewirtschaft (Heu muß aus der Pfalz zugekauft werden), es wäre an der Zeit, aktuelle Strukturen im Hinblick auf historische Nutzungen zu überprüfen.

Johann Wilhelm Grimm und Georg Grohrock haben uns gezeigt, worauf zu achten wäre.

Schlußsatz in eigener Sache:

inzwischen sind vier Jahrbücher meiner Reihe „Spinnstubb 2.0“ erschienen. In drei Jahrzehnten Monatszeitschrift Durchblick kam etliches zusammen: jeden Monat erschien ein heimatkundliches Thema aus den Dörfern des Odenwaldes, besonders aus Lautertal und Modautal.

Immer war es so, daß ich wesentlich mehr Material entdeckte, als auf den kostbaren Platz im Heft paßte. Daher nutzte ich das Internet, um die Beiträge in ausführlicher Form zu veröffentlichen. Die digitalen Durchblickseiten erhielten Verstärkung durch die Odenwaldredaktion.

Hier konnte ich alles veröffentlichen, was nicht ins Heft paßte. Doch eine Internetseite ist nichts Bleibendes, ein Buch dagegen schon. Deshalb habe ich das Beste in den Jahbüchern „Spinnstubb 2.0“ veröffentlicht.

Um Kartografie geht es in den Kapiteln dieser Bände:

No. 1 - 2021: Geometrische Kartografie und Landwirtschaft vor 250 Jahren

Der Beginn der Landvermessung im Odenwald und die Karten von Johann Wilhelm Grimm

No. 2 - 2022: Felsenmeer & Felsberg: Tourismus oder Naturschutz?

Alles über das Felsenmeer - mit der Riesensage!

No. 3 - 2023: Wichtigste Quelle für frühere Besiedlungen: die Kartografie

und endlich im Druck herausgegeben: Auszüge aus der handschriftlichen Kladde

von Geometer Philipp Buxbaum „Die Flurnamen von Starkenburg“ aus dem Jahr 1960

No. 4 - 2024: Was kam zuerst: die Seßhaftwerdung, die Ernährungsumstellung oder die Mühle?

Alle Inhaltsregister sowie umfangreiche Literaturangaben finden Sie auf meiner Internetseite.

Ich danke den Mitarbeiterinnen des Rathauses Reichenbach und der Ev. Kirchengemeinde Reichenbach, in deren Archiven ich die Rißbücher von Johann Wilhelm Grimm abfotografieren durfte.

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Interesse.

Marieta Hiller